La pasión

Junior sintonizó el partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo. Cuando Toni Kroos marcó un gol sintió cosquillas en los pies: recordó cuántas veces se vio en una situación similar.

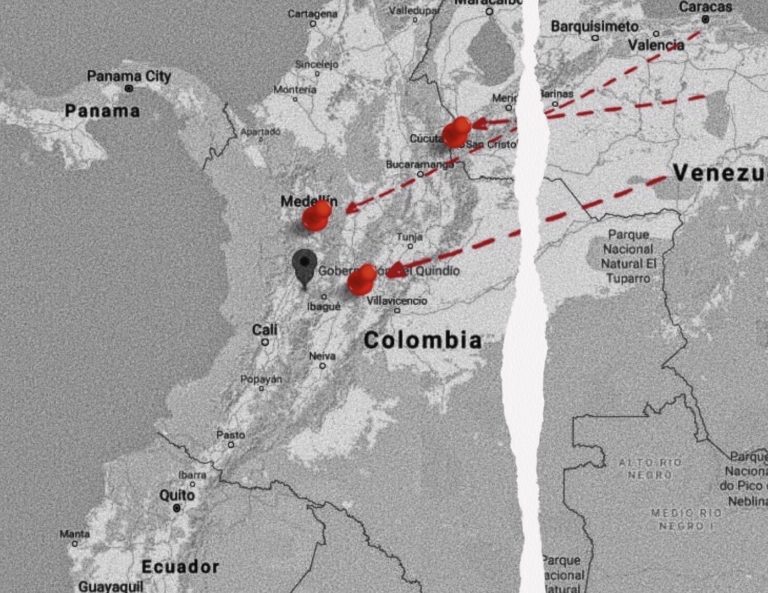

Junior vive en Medellín desde 2017. Toda su vida, hasta entonces, había transcurrido en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda. Allí cumplió el sueño de ser futbolista profesional y también se desanimó por el desorden de la Segunda División del país. Pero se hizo entrenador y, aunque con altibajos, su carrera comenzó a enfilarse hacia la prosperidad: sabía que llegar a Primera División sería cuestión de tiempo. ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco años, con suerte? En 2017 San Antonio de los Altos se vio afectado por las protestas, y el régimen destrozó las vidas de muchos de los vecinos de Junior: secuestró, robó, hirió, desapareció, asesinó.

—¿Quién aguanta eso en esta Venezuela? —se preguntó cuando migró a Colombia, donde ya vivía su hermana. Luego de comenzar a trabajar en la empresa de delivery Rappi, se presentó para entrevistas en varios equipos. Gustó en todas, pero o bien el salario era muy malo o la oferta demasiado etérea como para apostarle su futuro inmediato: quien sabe de inestabilidad, aprende a valorar un techo y tres platos de comida al día. Terminó trabajando en el área de almacén de Rappi, dejó el apartamento de su hermana y junto a una compañera de trabajo alquilaron uno en Robledo. En Venezuela, pensaba, era muy difícil que lograse alquilar algo como eso.

Rumbeó, vio fútbol, conoció chicas, empezó a ir al cine, compró electrodomésticos. Pero había días en los que veía algún partido y el corazón le daba vuelcos. Dos días después del empate 2-2 entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, el 18 de febrero, renunció a su trabajo. ¿El plan? Acomodar todo, disfrutar un poco más su vida en Medellín (su contrato de vivienda vence en mayo) y volver a su país para darle una patada al destino: retomaría la carrera de entrenador.

El 13 de marzo se decretó en Venezuela la cuarentena. El 25, en Medellín. En el interín, se cerraron las fronteras. Junior pasó de reunir el valor necesario para decidir volver a su país a entrar en una incertidumbre que puso en jaque la estabilidad que había logrado en Colombia. ¿Y ahora? Por fortuna, no había vendido su moto. Decidió que se pondría a hacer delivery. Con el dinero iría resolviendo. Quizá hasta haría más plata que antes.

Sabe que la amiga de una compañera de trabajo de su hermana, que llegó a Medellín con tos desde España a principio de marzo, se automedicó y murió. Junior se pone tapabocas y guantes, sale cuatro días a la semana, trabaja de cuatro a cinco horas. Hace encargos y se encierra. Hace semanas, cuando renunció, pensó que era una pena no disfrutar por completo de su apartamento cuyo contrato vencía en mayo. Ahora ve la fecha como a un zaguero que le respira en la nuca.

Hay excompañeros suyos que siguen teniendo los mismos ingresos que tenían antes de la pandemia, hay otros que incluso están ganando más: nunca antes delivery fue un sinónimo tan contundente de dinero. Pero él solo quiere ganar lo justo para cubrir sus deudas. Ni quiere enfermarse ni quiere vivir la incertidumbre de no comer: un sueño espera ser cumplido.

Adiestrado para lo incierto

A principios de año, Luis fue por pocos días a Venezuela. Hizo una visita corta y viajó de vuelta a Bogotá. Esta vez entró de manera legal: selló el pasaporte.

Trabajaba para un traductor italiano como puente entre algunos poetas europeos para una editorial colombiana publicaría en español. El salario le alcanzaba para alquilar una buhardilla, no preocuparse por comida y disfrutar con mesura de la ciudad. Lo más importante: se mantenía cerca de la literatura.

Desde la distancia siguió cada noticia sobre el coronavirus. Escuchaba en silencio cuando su jefe decía “una gripecita” y desestimaba el peligro. Luis ya había conversado con su jefe la posibilidad de tramitar una visa de trabajo. La pandemia cambió el panorama. Su jefe, que vivía en Bogotá junto a su mamá de 82 años, sacó cuentas. Eligió lo que consideró menos horrible: volver a Italia, donde al menos no serían tratados como extranjeros. Llamó al consulado y le consiguieron dos puestos en un vuelo de emergencia que saldría desde Argentina y haría escala en Colombia.

Luis se despidió de su única opción segura de producir dinero. Su ya exjefe le mantuvo el sueldo durante abril. Luis conversó con su arrendataria: “Como ella es una buena señora y yo también me he portado bien, me bajó el alquiler. Pero eso no puede ser indefinidamente: ella necesita su dinero”. Tiene ingresos para unas pocas semanas. ¿De qué vivirá en mayo? Regresarse a Venezuela, de momento, parece imposible: las fronteras siguen cerradas. No tiene idea de dónde va a estar ni qué va a hacer.

La capital de Colombia le había parecido un lugar sexy hasta entonces, ahora revivía el desabastecimiento. Nota lo curtida que está su piel cuando escuchada a bogotanos quejarse de cosas como que el Transmilenio a veces tarda diez minutos más de lo previsto. Cuando va a comprar comida y no encuentra lo que busca, su gen venezolano lo empuja a buscar un sustituto, a comprar otra cosa, a caminar unas cuadras más. Algunos bogotanos en cambio se quedan pegados, rumiando el desasosiego que produce un terremoto en la costumbre.

Su objetivo es no enfermarse. No quiere ni averiguar cómo sería el proceso de atención para un extranjero con un permiso de estadía que se vence el 30 abril. Salta al vacío, como aprendió hacer en Venezuela.

Ganar sosiego

—A nosotros la pandemia nos ha venido bien —hace una pausa, se mide—. Sí, para qué te voy a decir lo contrario: nos cayó de maravilla —dice Johanna.

Es periodista, llegó junto a su esposo —ambos de poco menos de 30 años— a Medellín a principios de 2019. Combo de experiencias para madurar en tiempo récord: independizarse, migrar, comenzar a vivir como pareja, buscarse la vida en un sitio en el que no tienen demasiados contactos y quedar embarazados… sin planificarlo.

Tampoco previeron que un aborto espontáneo erosionara sus perspectivas del mundo. Si hay un duelo imposible de entender para quien no lo ha padecido es ese: despedirse de las posibilidades que no se planificaron. Decir adiós a lo que no fue.

Con algo de dinero ahorrado, decidieron montar una tiendita de productos de primera necesidad. Encontraron un local, comenzaron las remodelaciones. Cuando Johanna estaba de viaje, murió uno de sus tres perros de repente. Johanna solo pudo preguntarse por qué la muerte se le acercaba tanto. Juan, su esposo, la obligó a salir de la casa antes de que a su tristeza le salieran colmillos. A mediados de diciembre inauguraron la tiendita. Planificaron trabajar de siete de la mañana a diez de la noche, dividiendo el tiempo en tres turnos: mañana, tarde y noche.

Otro de sus perros murió de repente, a causa de un accidente casero. El tercer duelo que acumularon en menos de un año lo asimilaron yendo a trabajar al día siguiente sin ganas, cumpliendo obligaciones domésticas sin ganas, siguiendo adelante. Antes de que empezara la cuarentena, la tiendita comenzó a ser rentable. Hacían unas cincuenta ventas diarias y pronto podrían comenzar a tener sueldos. Hasta entonces, habían usado el dinero de sus otros trabajos —clases de español y marketing digital ella, marketing digital él— para invertir. El covid-19 cambió la dinámica.

Los primeros días tuvieron unas ventas altísimas, después cayeron a la mitad, pero al menos son ventas significativas y no menudeo: los vecinos preferían hacer su mercadito allí en vez de ir al Éxito que queda tres cuadras más allá. Aquel es más grande y económico, pero hay más gente y la compra demanda más tiempo, así que el riesgo de contagio es mayor.

Redujeron el horario de trabajo, dejaron de abrir los domingos. A diferencia de algunos locales vecinos, no quebraron. Tuvieron por fin algo que escaseaba desde que su llegada a Colombia: tiempo libre. Podían desayunar juntos y volver temprano a casa. Volvieron a divertirse, a conversar, a hacer vida de pareja. En lo que esto pase, contratarán a alguien para que cubra un turno.

Las tardes caen sosegadas en su casa, en la Comuna 16 en Belén. La cuarentena les hizo ver que pese a esos tres duelos seguidos, pueden sentirse afortunados. Se tienen el uno al otro, por ejemplo.

Un día a la vez

Ernesto fue militante del PSUV. Nació y creció en un pueblo de Guárico, en donde organizaba torneos deportivos, minitecas, vendía comida y cerveza, empleado por la alcaldía. Hasta que sus honorarios se quedaron en salario mínimo (menos de cinco dólares al mes) y cada vez tuvo menos recursos para trabajar. El chavismo dejó de parecerle atractivo.

Su familia tenía un bar que quebró. Ernesto pasó un año coqueteando con la depresión, despidiendo a amigos que migraban y jubilando sueños. A mediados de 2019, un coterráneo que conoce desde niño le insistió con que se fuera a Cúcuta. Hizo los alrededor de setecientos kilómetros por tierra, de autobús en autobús, con cincuenta dólares en el bolsillo. En Cúcuta lo recibió su amigo y al día siguiente ya caminaba por las calles cargando una cava de anime y vendiendo agua.

Su amigo parecía estable: tenía ingresos, pagaba una casita de un solo ambiente y comía tres veces al día. Vendía mercancía variada: gaseosas, dulces, agua. Ernesto vio que podía emularlo.

Entendió los códigos: no portarse mal, seguir las normas del país y del comercio informal —las no escritas, sobre todo— y evitar juntarse con venezolanos. A los venezolanos —dice— los ven muy mal. Y desafortunadamente algunos se empeñan en reafirmar estereotipos. Andar solo, salir temprano, trabajar hasta que salgan llagas, y hasta después, y volver a casa.

Pero estalló la pandemia y el volumen de trabajo disminuyó. Con las fronteras cerradas, varios venezolanos decidieron atravesar las trochas para caminar hasta San Antonio o hasta Ureña, en el estado Táchira. Ernesto pasó días sin trabajar. Como vivía al día no tenía para comer. Su amigo tampoco producía dinero. La indigencia con la que ya flirteaban, sin admitirlo, los comenzó a piropear.

Pensó en volver. Pero no conocía a nadie en Táchira ni en Mérida, los dos estados de Venezuela más cercanos. Si se animaba, debía caminar hasta Guárico. Quizá en dos o tres semanas llegaría. Si no lo mataba antes alguna cosa: el hambre, el hampa, el coronavirus, otra enfermedad.

Cuando casi se había decidido, se enteró de unos venezolanos que habían regresado fueron detenidos por funcionarios de seguridad de Nicolás Maduro. A unos los obligaron a permanecer en cuarentena en centros penitenciarios. A otros los recluyeron en condiciones insalubres y sin mucho alimento. Como Ernesto militó en el PSUV, sabe de lo que son capaces los que se visten de verde. Tenía que encontrar cómo resolver en Cúcuta.

Un hombre que había conocido, hijo del dueño de una agropecuaria, necesitaba alguien que le echara una mano. Ernesto se ofreció y el dinero volvió a fluir. Al menos el suficiente para comer y ayudar a pagar el arriendo.

Cada vez que pone un pie fuera de casa, lo hace para ganarse la cena. Cada noche que se acuesta a dormir es otro día ganado. Mucho más que el coronavirus, eso es lo inmediato y lo urgente.