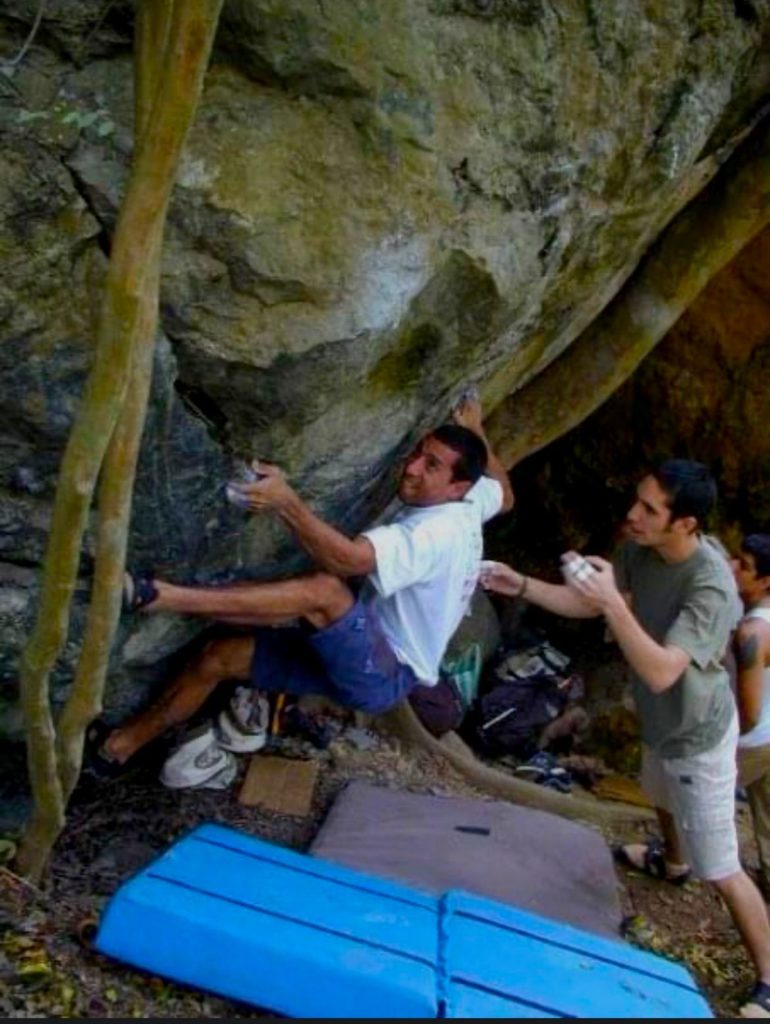

Agustín ha aferrado sus dedos a muchos barrancos del planeta, pero no abandona su base de operaciones: el parque Naciones Unidas en Caracas

Foto: Angélica Canelón

A más de ochocientos metros del suelo, Agustín Carrera estaba rodeado de granito por todas partes. Solo existían el silencio y la concentración. Miró hacia los lados de la pared donde su cuerpo se expandía como una araña, buscó los lugares de los que podría agarrarse para sentirse seguro, para no experimentar la sensación de caer al vacío. No estaba solo. Unos metros más arriba estaba un amigo, a quien lo unía una cuerda que atravesaba los arneses que ambos usaban.

Apegándose a las leyes de la física, no había motivo para el miedo. El equipo que usaban está diseñado para soportar más de dos toneladas con el fin de evitar un desastre. Sin embargo, aunque pocos, han ocurrido accidentes. Por eso Agustín meditó bien su próximo paso. Respiró profundo, buscó dónde apoyar su pie izquierdo y luego la mano derecha. Observó un hueco de solo un centímetro de profundidad para apoyar los dedos y presionar con la fuerza suficiente para subir.

El siguiente movimiento requería equilibrio: apretar el abdomen, respirar y, en el proceso, hacer un esfuerzo por calmar los pensamientos. En especial esos que suelen pasar por la mente cuando se intenta hacer lo que Agustín y su amigo en ese momento: escalar una ruta vertical de 884 metros conocida como la Salathe Wall, es parte de El Capitán, una pared de roca de granito en el Parque Nacional Yosemite, en Estados Unidos.

Esto es El Capitán, en Yosemite, un clásico de la escalada

Corría el año 1992. El protagonista, el escalador caraqueño Agustín Carrera, tiene recuerdos borrosos de algunos momentos. Pero no olvida el día en que subió por primera vez una pared tan alta.

En julio de 2021, veintinueve años después de ese día y una semana antes de que Agustín me contara su hazaña, ya yo sabía que no era un escalador más de Caracas. Pero quería saber de su boca los detalles de esa hazaña del deporte venezolano, que había pasado de boca en boca y solo se conocía dentro de un pequeño círculo. Uno privilegiado, me atrevo a decir.

Las manos en el techo

No invento nada. Días antes de conocerlo, busqué su nombre en Google, y entre mares de páginas y clics, no hallé una sola referencia de su vida. Me sentí decepcionada. Obtener los archivos físicos de notas de prensa viejas era una tarea titánica. Yo era nueva en el mundo de la escalada, pero encontrarme en el medio de la nada en una mega biblioteca como Internet contradecía las referencias que me había dado de Agustín varios escaladores que había contactado: “Agustín es una leyenda” y “ha hecho mucho por la escalada en Venezuela” eran la más comunes. Más que festejos o adulación, había gratitud en las respuestas que me daban.

¿Quién era este personaje cuyas proezas se desdibujan en el silencio? Nos citamos en El Paraíso, al oeste de Caracas, a unos seis mil kilómetros de Yosemite. El sol picaba y ardía en la piel. Miré el reloj: una y media de la tarde. Corrí por nervios, pues aún tenía tiempo. A las dos estaba pautada no solo mi primera conversación con Agustín Carrera, sino mi primer entrenamiento con él en el muro de escalada del Parque Naciones Unidas.

Hoy el escalador tiene 56 años. En 1995 se convirtió en el entrenador del muro apenas fue inaugurado, y antes fundó la Escuela de Escalada del Parque Naciones Unidas, donde se han formado cientos de escaladores.

Cuando llegué no encontré a Agustín. El muro, entre rejas de hierro oxidado, estaba cerrado y vacío y solo había una bicicleta de montaña en un costado. Me extrañó, porque las clases son a las doce del mediodía, tres veces a la semana: lunes, miércoles y viernes. Una voz que venía de lo alto dijo mi nombre. En el techo vi el dibujo borroso de una cara morena y delgada. Sus manos, lo único que logré ver de su cuerpo, parecían sostener unas cuerdas ancladas al techo. Me saludó y gritó: “Ya bajo”, mientras lanzaba las cuerdas hacia el piso. Minutos después una figura desgarbada y alta caminaba hacia mí. Lo que parecía ser una reja sin puertas, se abrió en mis narices.

Enseguida noté que Agustín era parco con las palabras. Me pareció timidez y recordé lo que me habían advertido: “es más un hombre de actuar en silencio”, “no alardea con sus victorias”. “Eso sí que no me gusta”, me diría más tarde. Tras diez minutos de conversación se fue soltando y empezó a describirme, con una mezcla de añoranza y emoción, una sucesión de anécdotas.

Aprender a fluir

Sus primeros pasos en la escalada los dio algún día de 1988. Un amigo lo llevó por primera vez al Parque Recreacional Cuevas del Indio, en La Guairita, al sureste de Caracas. Desde el suelo de tierra y grama, Agustín se sentó a ver a su amigo hacer algo que desconocía: una travesía de un lado a otro de una pared de roca, en lugar de subirla, sin equipo de protección. Asombrado, Agustín miró a su amigo encaramarse a la pared a pocos centímetros del suelo, y avanzar apoyándose de relieves del grueso de una moneda para desplazarse, buscando oquedades en los que clavar las puntas de sus pies.

Agustín no sabía escalar aunque había trabajado como bombero en los Andes. Lo que vio le produjo tanto interés que volvió solo a las Cuevas del Indio. Con la escalada pueden suceder dos cosas cuando la intentas por primera vez: o la odias y decides nunca más cometer la imprudencia de subirte a una pared, o se vuelve tan esencial en tu vida como comer y beber. Esto último fue lo que le sucedió a Agustín. Desde ese día empezó a ir tres veces a la semana al parque, con la intención de mejorar como escalador. Ahí conoció a sus primeros compañeros de escalada, novatos como él. Entre ellos se aconsejaban y se motivaban cuando “la cosa no fluía como se quería”.

Escalando bloques en el Parque Nacional Cuevas del Indio en el 2000

Foto: Renier Otto

“Fluir”, en argot de escaladores, significa encontrar los movimientos precisos sobre la roca para desplazarse sobre ella como en un tango: ágiles, elegantes, fuertes y certeros. Agustín dice que no es fan de estos términos “místicos”, pero reconoce que describen bien lo que se quiere lograr cuando se escala una roca.

Luego de tomar un curso de escalada con sus amigos, Agustín decidió aventurarse con ellos a los grandes sitios de escalada deportiva del mundo, en Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Colombia y Chile. A lo largo de esos viajes recibió certificados de las distintas federaciones de escalada en los países que visitó y en métodos de entrenamiento de escalada, armar rutas y equipamiento.

Luego de esta experiencia, decidió entrar de lleno al deporte y prepararse. A mediados de los noventa tiene la oportunidad de formarse como entrenador con una misión francesa invitada a Venezuela para dictar cursos y talleres de formación. Completó su instrucción en Francia y en España. Esto lo convertiría para la fecha en una de las personas más preparadas de nuestro país para armar rutas de escalada y en métodos de entrenamiento. Tras años de viajes, clases y entrenamientos, lo nombraron entrenador de la selección juvenil de Distrito Capital.

En dos horas y media de conversación conmigo su voz fue calmada y clara, fluida como los movimientos de escalada en los que se había hecho experto. A mí sus historias me parecían hazañas, pero para Agustín escalar es sinónimo de disfrutar y compartir con los amigos que le ha dejado el camino.

Hablamos de uno de los hitos por los que es más conocido en la comunidad de escaladores: es uno de los venezolanos que más rutas de escalada en roca ha diseñado y equipado en el país. Este oficio consiste en observar una pared montañosa para visualizar una posible ruta para subirla (llamada línea) y a medida que la escala, ir instalando, taladro en mano, los seguros para que más escaladores puedan subirla también. Agustín me dijo que estas rutas no eran muchas. Estimó unas treinta, situadas entre Lara, Táchira, Guárico, Caracas y Miranda.

Agustín como armador de rutas de La Jungla Comp, competencia de bouldering de La Jungla, en octubre de 2021

Foto: Manaure Quintero

En el morro El Paurario, en el estado Guárico, Agustín equipó una de las pocas rutas de dificultad 13d-14a de nuestro país, el grado más alto que hay en Venezuela. Esto significa que es una ruta exigente y solo pocos tienen las condiciones físicas para escalarla. Yo le digo que le ha dado a los escaladores treinta posibilidades nuevas, pero Agustín no comenta nada al respecto.

En una pausa de la entrevista, me pregunta si no voy a entrenar. Minutos después, con unos zapatos que no dejan pasar ni aire de lo apretados que son, estoy frente al muro. Es un terreno desconocido para mí; temía hacer el ridículo. Luego recordé las palabras de Jessie, alumna de Agustín desde el 2017: “Él me recibió con los brazos abiertos. Tuvo una disposición y humildad para que progresara impresionante”. Respiro.

El muro del Parque Naciones Unidas es una pared con rocas artificiales de formas y tamaños variados, que dan lugar a las llamadas presas. Estas sirven de apoyo de manos y pies y permiten que el escalador se mueva de forma horizontal y vertical. Intenté escalar una primera vez, sin ayuda de Agustín, y caí a los pocos segundos. “Mueve más la cadera a la izquierda y se te hará más fácil agarrar esa presa”, me dijo. Lo intenté tras descansar un minuto. La diferencia fue notable, logré atravesar el muro con más fluidez. Lo miré emocionada, me descubrí sonriendo. Inhalé y exhalé, tal como hacía Agustin cuando estaba a ochocientos metros sobre el suelo de Yosemite. Solo estoy a cinco centímetros del suelo de El Paraíso. Me reprendí por hacer la comparación.

Los verdaderos riesgos

Mientras descansaba, reflexioné: si fui capaz de mejorar así en un minuto, en los veintiséis años que lleva Agustín enseñando escalada, ¿a cuántos jóvenes que llegaron al muro así como yo, torpes de pies y manos, les habrá transformado la técnica?

Vanessa y Reiner Otto, sus alumnos desde 1998, me dicen que tiene “un carácter difícil, fuerte”. Él quería que fueran disciplinados pero ellos eran muy chamos y no lo entendían. “Pero una vez que comprendimos su intención, lo empezamos a querer”, dicen. Hoy los dos están en Estados Unidos, pero comenzaron a escalar con Agustín a pocas estaciones del Metro de Caracas de donde ahora estoy.

Pese a obstáculos comunes, como la poca asignación de recursos para la selección que entrenaba, Agustín fue capaz de formar, más que escaladores, una familia y un sentido de pertenencia con ese deporte.

Ahora que está tan lejos, Otto no puede dejar de agradecérselo: “Agustín me escuchó cuando, con solo 18 años, le dije que no quería competir más, que solo quería ser mejor escalador. Me escuchó y me siguió entrenando en el muro, me siguió apoyando, y eso nunca lo olvidaré. Yo soy el escalador que soy gracias a Agustín”, así lo recuerda con nostalgia. De la figura de autoridad que fue para ellos se forjó una amistad inquebrantable.

Agustín vive en el Bloque I de Cotiza, pegadito al Ávila, desde que tiene memoria. Desde ahí ha ido a entrenar al Naciones Unidas por veinticinco años, en camionetica, en moto, caminando o en bicicleta. Solo paró cuando el muro estuvo cerrado por las medidas contra la pandemia, entre marzo de 2020 y julio de 2021. Más de un año.

Pero solo estuvo desmotivado una vez, en noviembre de 2019. Cuando iba a uno de los entrenamientos en su bicicleta, lo atropelló un carro y sufrió una fractura en la pierna izquierda. Como era muy costoso, decidió no operarse. Con un yeso lo inmovilizaron por dos meses. Cuatro años antes había sufrido otro accidente que resultó en cuatro clavos en la muñeca izquierda. Esa vez fue un camión que se atravesó frente a su bici.

Qué ironía: toda la vida practicando un deporte de alto riesgo y es en Caracas, circulando en bicicleta, donde ha tenido los peores accidentes.

Aún le duelen esas lesiones cuando intenta escalar el muro. Pero para él eso no es obstáculo para cumplir con su labor de entrenador. Ni tampoco los días que pasa sin agua en casa. “La última vez fueron veinticinco”, comenta. Su espíritu deportivo es discreto pero inquebrantable.

Desde la puerta de su apartamento, en planta baja, se escuchan los ladridos de las cuatro perritas que ha rescatado Agustín. Antes eran siete, pero tres fallecieron. “Les doy de comer una vez al día, pero realmente comen cada vez que yo como. Si me preparo un pan, ese pan no es mío nada más, ese pan es de los cinco”. Ha tenido encontronazos en la calle con personas a las que vió maltratando perros. Así se refugia del caos que es este país en el que vive y que no se atreve a dejar. “¿Con quién dejo a mis perritas?”, me dice como si la causa fuese obvia.

El muro de escalada del Parque Naciones Unidas en junio de 2021

Foto: Angélica Canelón

Es viernes 23 de julio y el sol aún titila a las seis de la tarde. Frente a mí hay un muro de cuatro paredes de doce metros de altura. En ellas, equilibrándose con maestría sobre rocas artificiales, se desplaza un hombre con parsimonia, con movimientos calculados y precisos. Concentración máxima y silencio.

Este es el mundo de Agustín. Quiere seguir perteneciéndole mientras la vida y la economía se lo permitan. Yo, por mi parte, ya quiero que sea lunes para enfrentarme otra vez a esos muros. Quién sabe, quizás muy pronto, como Agustín, tampoco podré separarme de ellos. Tengo el presentimiento de que así será.