Muchos venezolanos tienen una memoria familiar de la migración, pero la violencia del fenómeno migratorio actual pone a prueba toda experiencia previa

Foto: Composición de Sofía Jaimes Barreto

Es 8 de enero de 2022. Un viajero venezolano que acaba de aterrizar en Cúcuta desde Bogotá, adonde llegó desde Madrid, alcanza en taxi la frontera. Una nube de muchachos rodea el vehículo apenas se detiene junto al Puente Internacional Simón Bolívar. Son flacos, de todos los tamaños y colores, algunos andan en shorts y sin camisa. Compiten por convencer al viajero de que no lo van a robar sino ayudar a pasar el puente sin que se le olvide el preregistro migratorio que exige Colombia para sellar la salida del país ni la Guardia Nacional le revise el equipaje en el otro lado.

—La policía no ha podido con esos muchachos de tu país —dice el taxista colombiano mientras cobra su carrera. Se le atraganta la palabra “delincuentes”— . Se apoderaron de La Parada, se roban y se matan entre ellos, a diario. Se requiere una operación policial de unos doscientos policías, pero entonces salen con el cuento de los derechos humanos y todo sigue igual, o peor.

El viajero, un abogado con experiencia en derechos humanos, recuerda la vieja práctica policial venezolana de la migración forzada mientras baja del taxi y tres de los muchachos se apoderan de sus maletas. “Vamos para que selles el pasaporte, es por aquí”, dicen con las maletas en la cabeza, apartando personas a empujones. Ante las barandas que protegen la oficina de migración en La Parada, el policía colombiano les dice “qué pena pero no pueden pasar”, el jefe está ahí y no se puede arriesgar.

Los muchachos esperan a un lado y el viajero avanza solo con sus maletas, mientras ellos le gritan instrucciones desde detrás de las barandas: «¡Cruza a la izquierda! ¡Es la segunda entrada!» Cuando el viajero deja las maletas en un rincón del pasillo que conduce a los cubículos de los funcionarios de migración colombiana, los muchachos gritan “¡nosotros vigilamos tus maletas, dale tranquilo!”

El trámite es rápido. “¡Agarra tus maletas!”, gritan ahora los guías. Antes de llegar a la salida, el equipaje salta de regreso a sus cabezas. Aseguran que lo único que quieren es algo para comer. El viajero les pregunta de dónde son. “De La Guaira”, dice el más avispado. “De Caracas”, dice otro. El flaco alto de ojos enrojecidos no dice nada. Lleva la maleta más grande. Tengo solo veinte mil pesos. El avispado dice que son cuarenta mil.

El flaco mete las dos maletas en un saco y se las sube al hombro. Es el elegido para acompañar al viajero a su país. El otro, el que anda sin camisa, no puede entrar. Dice el flaco que está sentenciado por la FAES: “Si pasa, lo matan”.

El flaco se llama Henry y es de ahí mismo, de San Antonio del Táchira. Dice que conviene esperar a que los guardias nacionales estén ocupados revisando las maletas de otros viajeros, y que si preguntan, que no diga que viene de Bogotá y menos de España, “porque te van a robar”. Así se hace; pasan cuando los guardias chequean a otros viajeros. A un par de cuadras del puente, en la parada de los buses y taxis venezolanos, Henry dice “listo, tuvo suerte”. Saca las maletas del saco, habla de la miseria en que vive su familia y pide veinte mil pesos más. Insiste sin agresividad, con tristeza y hambre. El viajero saca sus últimos diez mil pesos. Henry se resigna, agradece, echa varias bendiciones, da la mano y se va.

El viajero queda por unos segundos conmovido y aturdido, hasta que saca su teléfono para llamar al hermano que lo espera en su carro para llevarlo a casa.

∴

Muy cerca de ahí, en San Cristóbal, la investigadora Rina Mazuera, del Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera, ha estado encuestando a los caminantes en los últimos años. Entre ellos hay muy pocos adultos mayores, para quienes esos viajes tan largos y peligrosos, que se emprenden hasta en sandalias por falta de zapatos, son inviables. Últimamente hay más niños yéndose con sus padres, pero también más menores regresando del exterior, porque sus padres no pueden tenerlos afuera, o porque necesitan diligenciar sus documentos para que puedan estudiar en los países de acogida. “Hemos tenido casos de adultos —cuenta Mazuera— que cuando le preguntas qué relación tienen con el niño, dicen: ‘Ninguna, es que veníamos caminando y la mujer se quedó en Colombia trabajando y me pidió el favor que se lo llevara hasta Valencia y que lo entregara allá’. Entonces, no es que estén disminuyendo los riesgos de esos niños, niñas y adolescentes en la migración internacional”.

En Caracas, la ONG Aldeas Infantiles SOS hace años empezó a trabajar junto con Unicef y la Redhnna para que las familias que pensaban en emigrar supieran cuáles eran los riesgos sobre los niños que llevaban consigo o que dejaban atrás, así como los documentos que debían gestionar para que esos menores pudieran conectar con los sistemas de identificación, salud o educación en los países de acogida. En el Centro de Clínica Jurídica de la UCAB, María Fernanda Innecco recuerda el salto en las solicitudes de poderes, hace cuatro años, para que los abuelos representen a los nietos que han quedado bajo su responsabilidad en las comunidades del suroeste de Caracas.

Desde entonces, las familias han ido aprendiendo y siguiendo las vías formales que hoy están disponibles, otro signo de maduración de la migración forzada. Pero siguen en peligro muchas niñas, niños y adolescentes separados de sus padres, sobre todo los no acompañados: aquellos a quienes nadie cuida en Venezuela y que en algunos casos emprenden solos el camino para intentar reencontrarse con sus padres. Si los encuentran, claro. Colombia ha reportado que el setenta por ciento de los menores no acompañados que entran desde Venezuela dicen estar buscando a sus padres. En Boa Vista, en Brasil, hay un refugio solo para estos menores no acompañados, en el que solo puedan estar hasta que cumplen dieciocho años… y quedan a la deriva y solos en un país extraño.

Atrapados por la tensión entre encontrar fuentes de ingreso fuera de Venezuela y estar cerca de sus hijos, algunos padres migrantes ven la frontera con Colombia como un espacio de esperanza. Rina Mazuera ha visto cómo las escuelas del Táchira, tan cerca de la frontera con Colombia, han ido recibiendo niños del resto de Venezuela, que han sido alojados en la región para que estén más cerca de sus padres, que trabajan en territorio colombiano. En San Antonio o Ureña los pueden visitar, o recogerlos para llevárselos cuando sea el momento, y mientras tanto alguien más los cuida. Es como un desplazamiento a medio camino entre el interno y el externo, pero con fuerte vulnerabilidad: esa madre en Colombia que debe enviar remesas está a la vez luchando por rentar vivienda y no morirse de hambre. “Cuando hay que ver cómo se come ese día, pues muchas solidaridades familiares, que antes sostenían el tejido social, merman”.

En la familia tradicional matriarcal todos tienen un rol que cumplir, dice Mazuera, y aunque en general hay pobreza, hay dos o tres personas que pueden mantener al grupo para que los niños no tengan que trabajar en lugar de estudiar. Con la migración forzada, en cambio, la madre puede no estar y hay muchos niños cuidados por sus hermanos mayores, por abuelos o incluso por vecinos y ahí la expectativa es solo sobrevivir día a día; el desarrollo futuro, a largo plazo, de esos jóvenes está fuera del alcance de estos parientes sustitutos. Según Mazuera, “hay familias que dejaron a sus hijas al cuidado de alguien en Cúcuta y las muchachas terminaron devolviéndose a Venezuela porque en Cúcuta las prostituían”.

Carlos Rodríguez, investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, cuenta que hacia 2016 las familias comienzan a desintegrarse porque algún miembro del hogar decide emigrar. “Vimos hermanos que se separaron: el menor se quedó, el que tenía más edad fue el que se fue para poder ayudar a sus padres en el otro país. O adolescentes entre doce y dieciocho años que salen solos para mandarle dinero a su familia en Venezuela. También hemos reportado casos de familias enteras que se van y en la ruta migratoria pierden a sus hijos, porque se quedan atrás y los reclutan grupos armados, o en un descuido los raptan. En Colombia, en la ruta de Pamplona, si una familia de caminantes consigue que alguien les dé un aventón pero no caben todos, montan a sus hijos y les dicen ‘me esperas en tal sitio’ y el niño se pierde o es víctima de algún abuso”.

∴

Se ha dicho muchas veces y sigue siendo cierto: la familia venezolana gira en torno a una madre y su capacidad para resolver los desafíos de la supervivencia y del progreso de los miembros de ese núcleo. Así ha sido desde la Colonia, dice Mirla Pérez, del Centro de Investigaciones Populares: “Pero esta emergencia migratoria, un momento de ruptura en la historia de la sociedad venezolana creada por un movimiento político, genera unas consecuencias en esa familia matricéntrica”.

¿Cuáles? “El desplazamiento forzoso, en cualquier cultura, puede ser muy difícil, pero en el caso de la cultura venezolana es muy doloroso, porque el único vínculo fuerte que existe es la relación cultural de madre e hijo, y lo que hemos visto aquí es una gran salida de hijos —dice Mirla Pérez— . El grueso de los migrantes tiene entre diecinueve y cuarenta años. La riqueza de la familia son los hijos y al irse la familia queda desprotegida, indefensa, sobre todo la madre, aunque la madre venezolana es muy autónoma”.

En el Centro de Investigaciones Populares han documentado desplazamiento interno y hasta despoblamiento, sobre todo en el Zulia. Vieron unidades familiares donde el jefe de familia que estaba presente era un niño de doce años. Pero también han visto familias que vuelven a reunirse, adentro y afuera.

Un buen censo, que no tenemos, nos podría decir cómo la migración forzada ha alterado las formas de las familias: cuántos se fueron en una familia y quiénes ocuparon su lugar en el punto de partida, cómo cambió esa familia en términos cuantitativos respecto a lo que era antes de la migración. Lo que sí sabemos, como se ha comentado en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Encovi, y como lo dice también Mirla Pérez, es que se han ido tantos venezolanos en edad productiva que Venezuela perdió su bono demográfico, esa ventana de oportunidad histórica en la que una nación tiene una alta proporción de población joven, que debe aprovechar para dar un salto en desarrollo. Luego de ser un país con demasiados niños y adolescentes a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI estábamos alcanzando ese bono demográfico, cuando abundábamos en jóvenes educados y llenos de energía con quienes debíamos hacer el esfuerzo colectivo de superar la miseria y progresar. Lo que tuvimos en cambio fue un colapso en todos los órdenes y la más violenta emigración en la historia contemporánea sin una guerra civil.

Para Alexander Campos, también investigador del Centro de Investigaciones Populares, la demografía es esencial pero no puede describir del todo la magnitud de la transformación que una migración tan súbita y extendida ha causado en la sociedad venezolana. Haría falta un estudio sobre el impacto en las estructuras familiares.

Gloriana Farías, de Aldeas Infantiles SOS, considera que ha habido un vuelco en esas estructuras, con tantos abuelos o hermanos mayores teniendo que asumir roles de crianza de los pequeños, para los que no estaban preparados. Jóvenes que ya no pueden estudiar porque tienen que encargarse de sus hermanos, y abuelos que a los achaques de la edad y las estrecheces del retiro tienen que sumar un trabajo tan duro como criar un niño. Mirla Pérez opina que la familia popular venezolana “es la misma antes y después de la migración forzada, aunque ahora se ha tenido que reconfigurar”. Campos dice que los fenómenos masivos de migración no suelen cambiar las estructuras familiares, y no deberían hacerlo en un país donde la experiencia de la migración interna del campo a las ciudades, aún presente en generaciones de venezolanos vivos, creó métodos de migración familiar escalonada: un hombre o una mujer o una pareja se iban primero a donde hubiera trabajo, dejando los hijos con las abuelas, y luego se le unían esos hijos y a veces esas abuelas también. A diferencia de la inmigración europea, protagonizada por hombres, la familia venezolana centrada en la madre se estiraba mientras se movía dentro del país, pero no se rompía, porque las abuelas sustituían a la madre cuando era necesario.

Hoy, sin embargo, esta tradición de la madre sustituta durante los momentos migratorios, que tanto ayudó durante la transformación poblacional del siglo XX, se ha topado con los límites de su alcance. Porque esta emigración venezolana en medio de una brutal crisis económica había dejado muchos menores en manos de abuelos que no tienen la capacidad material o la salud física para protegerlos adecuadamente.

Lo bueno es que en este momento, según han observado Campos y su equipo en las comunidades, se abre una nueva etapa de esta historia. “La ola migratoria de 2014 a 2018, que fue fundamentalmente de pobres, de sectores populares, fue una migración de sujetos aislados, solos —dice el investigador— . Una vez ocurrida la migración, lo que estamos teniendo en este momento, en 2021 y 2022, es que la familia se está reconstruyendo”.

Durante la pausa en el flujo migratorio hacia afuera que impuso la pandemia, miles de migrantes tuvieron que retornar a esos pueblos de Oriente y Occidente donde se podía ver a muchos niños a cargo de abuelos que no los podían mantener.

A medida que las fronteras y las economías regionales se han ido reactivando, y con ellas la migración, esos migrantes que habían regresado se están volviendo a ir, pero llevándose a sus hijos, y si pueden, a los adultos mayores.

Las familias populares que se habían estirado en 2018 se están reuniendo, pero no dentro del país, sino en una segunda fase de la migración forzada, en la que hay más experiencia sobre lo que hay afuera, sobre adónde ir y cómo irse, más gente ya afuera que puede ayudar en la acogida, y por tanto más capacidad de llevarse a los menores, a los mayores y hasta a los perros.

“Hay familias reconstituyéndose afuera —dice Campos— y los que se están quedando en el país, lo hacen con una perspectiva de reunificación, porque los migrantes nunca tuvieron la intención de dejar a sus familias aisladas permanentemente”.

∴

Sin estudios demográficos que nos provean cifras, pero sí con grupos focales que generan un caudal de historias, el Centro de Investigaciones Populares está siguiendo comunidades en Lara, Carabobo, Táchira, Falcón, Sucre, Zulia y Bolívar. Ha visto que se recibe con alegría o con comprensión a migrantes que han sido expulsados de sus destinos por falta de estatus regular, pero que en realidad la gran mayoría de esos retornados han reintentado la emigración o planean hacerlo apenas puedan. No solo esos retornados ven que no hay condiciones para quedarse en Venezuela, sino que sus padres o abuelos han comprendido en varios casos que las cosas no mejorarán en el país y están más dispuestos a emprender los costos y riesgos de emigrar ellos también: “Prefieren pasar los últimos años de su vida con su familia reconstruida en el exterior que pasar los últimos años de su vida solos, porque ya se están dando cuenta de que la disposición de retorno de sus familiares cada vez es menor —explica Campos— . Con el tiempo, la migración venezolana se hará más familiar y veremos menos niños abandonados por los migrantes”.

El surgimiento de ese patrón de reunificación, común en otras diásporas y distinguible incluso en historias de inmigración a Venezuela de familias que fueron reuniéndose desde Palermo, Funchal o Tenerife, no es el único hallazgo del Centro de Investigaciones Populares. “Entiendo que esta separación de familias crea mucho miedo en aquellos que estamos preocupados por la sociedad, porque si lo proyectamos linealmente es una catástrofe, la descoyuntura social completa, cada quien por su lado —explica Alexander Campos—. Pero están ocurriendo fenómenos interesantísimos que dan cuenta no solamente de la mentalidad de la sociedad venezolana, sino de cómo las sociedades buscan sobrevivir en los momentos más adversos. Y lo vemos en un aprendizaje social que hemos visto como una tendencia a nivel nacional: en los vecinos”. Según Mirla Pérez, “la cultura está tapando los huecos que deja la migración forzosa, pero la sombra de la familia ausente sigue ahí. Habría que ver a lo largo del tiempo cuáles serán los efectos”.

Campos habla de cómo en comunidades donde la escasez de 2017 había creado un ambiente de sálvese quien pueda, hoy han surgido redes espontáneas de solidaridad, a nivel de un edificio o una cuadra, donde grupos de vecinos asumen la protección de los más vulnerables que antes ejercían las familias de esas personas, cuando estaban en el país. Para él, eso vale mucho más que las remesas. “No sé de dónde viene ese mito de que las remesas mantienen a la sociedad venezolana. Nuestras investigaciones dicen que a las familias que reciben remesas llegan unos cuarenta dólares mensuales, y que eso disminuye si el que se quedó atrás es un padre y no una madre, con la que hay más obligación y que además distribuye para toda la familia”. Mucha más cobertura tienen las bolsas CLAP en los sectores populares, que las remesas, dice Campos. Que tampoco rinden, claro, pero son mejor que nada. De hecho, han visto casos de madres en Venezuela enviando unos pocos dólares a sus hijos desempleados en el exterior.

En un estudio que cubre de 2015 a 2021, Aracelis Tortolero, del Centro Gumilla, encontró que las remesas no son regulares, se envían cuando se puede, y se deben medir tomando en cuenta las dificultades para cambiar dinero o hacer transferencias en Venezuela, sobre todo antes de la dolarización y de que se extendieran las empresas para enviar paquetes al país desde las ciudades de acogida. Tortolero apunta que las medicinas también son consideradas remesas.

Desde su puesto de observación en plena ruta de los caminantes, Rina Mazuera tampoco cree que las remesas mantengan familias en Venezuela. Más bien ha visto migrantes volviendo porque no pueden ni siquiera mantenerse a sí mismos afuera. “Las remesas también tienen un valor simbólico importante —advierte por su parte Mirla Pérez—, el mensaje de que no me he olvidado de ti”.

∴

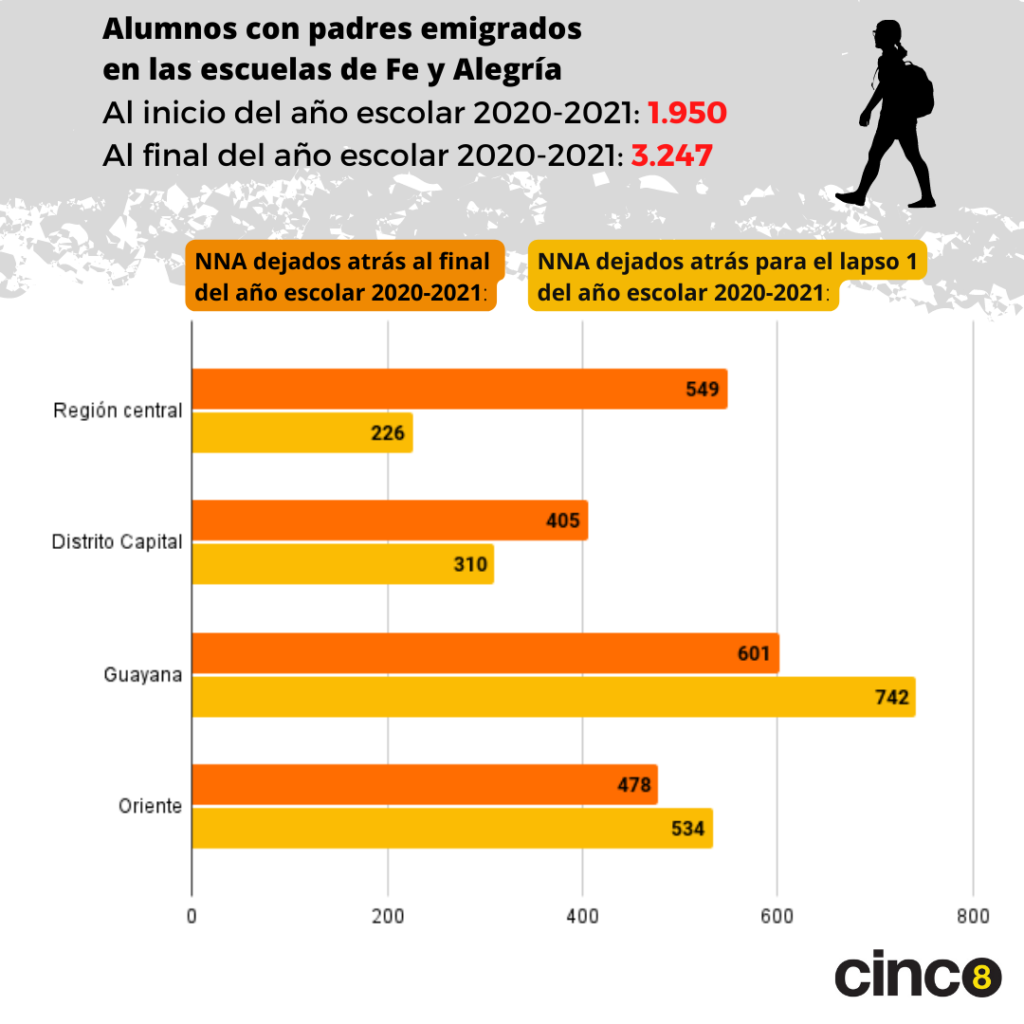

Con presencia en 19 de los 23 estados de Venezuela, las escuelas de Fe y Alegría son un buen lugar para determinar cuántos chamos están recibiendo cuidados en los sectores más desfavorecidos. La coordinadora nacional de ciudadanía de la institución, Yameli Martínez, dice que desde 2018, y pese al regreso de miles de migrantes durante los meses de confinamiento por la pandemia, no han dejado de ver cómo aumenta el número de alumnos dejados atrás por sus padres, al cuidado de parientes. Y que los niños con mejor asistencia, conducta y resultados escolares suelen ser los que siguen con sus familias o tienen buenos cuidadores.

Los docentes de Fe y Alegría han podido averiguar que algunos de esos chamos se han reunido con sus padres en el exterior, pero otros siguen en Venezuela porque sus padres no quieren exponerlos a los riesgos del camino o no están económicamente listos para llevárselos. Esos menores dejados atrás pueden sufrir cambios en su conducta que los expone al rezago o la deserción escolar, o al maltrato y el abuso en los lugares donde viven. Para Martínez, “los que son percibidos como una carga por sus cuidadores son los más vulnerables y corren el riesgo de no ser protegidos ni atendidos adecuadamente en sus necesidades elementales”. Y hay cosas de las que no se habla: “Tuvimos una estudiante que aparentemente decidió suicidarse porque sus padres se fueron del país y la dejaron con su abuela”.

∴

En tanto fuente de normas de convivencia y de modelos, una familia es un espacio seguro para que cada persona construya su existencia, apunta Mazuera. “Luego todo eso se va a un grupo más grande, que es la sociedad. Pero si la familia no está cumpliendo sus funciones principales, más allá de la arepa y el café que también pueden proveer una ONG o el Estado, tenemos un gran reto como venezolanos: cómo hacemos para que esas familias vuelvan a funcionar. Porque una sociedad no puede funcionar si la familia no funciona. Ese es el daño que está causando esta migración. ¿Cuántos duelos familiares hay? ¿Cuántos se han ido? Esa es la verdadera pérdida de Venezuela”.

“Pasamos de ser un pueblo joven a ser un pueblo viejo en ocho años —concluye Pérez—. Europa se preparó para eso, pero Venezuela no, y eso va a tener consecuencias. En términos culturales, la matriz familiar se va a mantener. El asunto está en el menoscabo de las condiciones de vida y su escasa capacidad de sostenimiento, de trabajo. Pero todavía hay capacidad productiva y de fortalecer el tejido social tradicional. Los mecanismos propios de la cultura que hasta ahora han hecho que no se termine de quebrar todo el tejido social seguirán funcionando en situaciones límite”.

Los Migrados cuenta con el apoyo de Factual.

Lee mañana la cuarta y última entrega de la serie, sobre el problema de clasificar a desplazados, refugiados y migrantes.

Lee y comparte la versión en inglés de esta crónica en Caracas Chronicles.