Arriba, la montaña antes de ser parque nacional, totalmente deforestada en algunas laderas. Abajo, el Ávila en 2021 que tenemos que evitar que se sabanice

Cuando unos cables de alta tensión cayeron sobre las lomas aledañas a Terrazas del Ávila el octubre pasado, varias zonas de Caracas quedaron sin luz. Los chispazos pronto crearon un muro de fuego que subió por las laderas del Parque Nacional Waraira Repano y devoró la vegetación durante la noche.

Fue uno más entre los muchos incendios forestales de esa cordillera con la que se identifican tantos caraqueños. Pero el Ávila es más que un símbolo o un paisaje: alberga más de cien especies de mariposas y de mamíferos, treinta de reptiles, veinte de anfibios —entre ellas la ranita de cristal del Ávila (Hyalinobatrachium guairarepanense), endémica de la quebrada de Chacaíto y posiblemente al borde de la extinción— y unas quinientas especies de aves: un 36 por ciento de la avifauna venezolana, incluyendo nueve especies endémicas de Venezuela y tres especies amenazadas.

Su riqueza botánica es aún mayor: Winfried Meier, botánico alemán especializado en la Cordillera de la Costa, documentó 2.264 especies, incluyendo un 22 por ciento de los de helechos de Venezuela y varias especies endémicas de la Cordillera, como el árbol gigante “el niño” (Gyranthera caribensis), el romerillo (Archytophilum nitidum) y el clavo morado (Monochaetum humboldtianum).

El Ávila es refugio de al menos 17 especies de plantas que solo existen en ese parque nacional, oficialmente llamado Waraira Repano desde 2010.

En este bullicio de vida los incendios que vienen con la sequía siempre han tenido “un rol preponderante”, dice Jorge Naveda, ecólogo y profesor en planificación y gestión de áreas protegidas que trabajó por más de treinta años en Inparques. Estos se definen por “unos ciclos muy particulares que dependen de los períodos de lluvia y sequía al norte de Venezuela”, y pueden ir de mediados desde diciembre hasta abril o mayo, y a veces se estiran hasta junio. Naveda explica que los incendios forestales tienden a definirse por “ciclos largos” y “ciclos cortos”. En el primer caso se refiere a situaciones extremas de lluvia y sequía, que se repiten cada cincuenta o sesenta años (como muestran los deslaves de La Guaira de 1951 y 1999). En el segundo, a cambios climáticos cada diez a doce años que suceden dentro de los ciclos largos.

Sin embargo, los incendios del Ávila se han vuelto hoy más amenazantes por los nuevos factores que los alimentan: las islas de calor que generan las construcciones de Caracas, la invasión del capín melao y el colapso de los servicios de bomberos y prevención de incendios.

El Ávila en llamas

Aunque el fuego puede ser beneficioso en el corto plazo porque libera rápidamente nutrientes contenidos en las plantas, si es muy severo y frecuente puede ocasionar “un lento pero persistente reemplazo de la vegetación”, dice Emilio Vilanova, ingeniero forestal merideño que trabaja para la Wildlife Conservation Society.

Los bosques de galería —que crecen en torno a ríos y quebradas— tienden a quemarse menos por el agua acumulada en sus suelos, explica Naveda, “pero el resto de la montaña se sabaniza con una velocidad increíble”. Con “sabanización” se refiere al fenómeno en el que un bosque o una selva se degradan hasta convertirse en un área abierta ocupada por hierbas.

Las sequías más largas e intensas tienden a producir más incendios, con lo que un bosque puede terminar desapareciendo al cabo de varios incendios si no tiene tiempo de recuperarse con la lluvia, sobre todo si el fuego quema no solo la vegetación a ras del suelo, sino la que está debajo: las raíces de los árboles y los nutrientes bajo tierra. Los incendios que matan la vida subterránea despojan a un bosque de su sustento, de la capacidad de renacer, y “no hay forma ni manera de reponer el ecosistema tal como era”, dice Naveda.

Es así como la quema de subsuelo ha sabanizado sectores como el Estribo Duarte. Allí, de noviembre a marzo, la montaña toma un color rojizo que se aprecia incluso desde las colinas del sureste de Caracas, y que se debe al florecimiento del capín melao.

La invasión del capín melao

El Ávila también lleva en su lomo los remanentes de las siembras, en los siglos XVII y XVIII, de más de una veintena de especies exóticas, provenientes de regiones tan distantes como el Mediterráneo, India, África, México, Europa, China y el Himalaya, que crecen entre la flora local. Entre estas se encuentra el bambú común (Bambusa vulgaris) del este de Asia y el capín melao (Melinis minutiflora), una hierba africana conocida por sus flores rojas, que genera alergias en los caraqueños desde que colonizó vastas áreas de la vertiente sur de la montaña. Y con cada incendio el capín melao se extiende.

El capín melao en el Estribo Duarte. Más alergias, más combustible para los incendios

El capín melao llegó a mediados del siglo XIX para alimentar —por su alto contenido vitamínico— al ganado de las fincas al norte de Caracas. Esa actividad ganadera terminó con el crecimiento de la ciudad y al establecerse el parque nacional, pero el capín siguió allí, con el típico éxito de las plantas herbáceas, que tienden a invadir el espacio quemado con sus tallos subterráneos porque prosperan en suelos pobres, como el del Estribo de Duarte, cuando llegan las lluvias, explica Naveda.

Normalmente el capín melao y las hierbas se restringen a las zonas quemadas por debajo de los 900 metros de altitud y dejan los niveles superiores al helecho nativo Pteridium, pero en El Ávila “las hierbas han superado los mil metros, porque le han dado mucha candela a las bases”, dice Naveda. Así, “las herbáceas van subiendo y subiendo”, hasta incluso reemplazar al Pteridium en algunas partes.

El capín melao “se reproduce no solo por semillas sino por estolones o rizomas, lo que le confiere un altísimo poder de colonización”, dice Vilanova. Así, forma complejos poco diversos que compiten con especies nativas de hierbas y tan densos que reducen la entrada de luz al suelo durante las primeras etapas de crecimiento de árboles críticos para la reforestación natural. “Hay estudios que demuestran que el capín melao es capaz inclusive de retrasar la germinación de semillas de especies ‘pioneras’, o las que colonizan inicialmente el suelo, como el yagrumo (Cecropia peltata)”, explica Vilanova.

El capín melao crece en las áreas devastadas por el fuego, dificulta el crecimiento de otras plantas y el renacimiento de los bosques, y además —al igual que el Pteridium— suma otro problema al Ávila: tiende a alimentar los incendios.

El veloz crecimiento del capín melao crea mucha masa vegetal que a la hora de un incendio alimenta rápido las llamas, “hasta en condiciones de poco viento que favorecerían incendios menos severos”.

Así, esta planta invasora altera las dinámicas ecológicas de la montaña: alimenta fuegos anuales que reducen el bosque y se expande donde había árboles. Un círculo vicioso, porque mientras más incendios hay, más se extiende el capín melao y con él las condiciones favorables al fuego. “No es descabellado pensar que en algunos años encontremos nuevos ecosistemas”, advierte Vilanova.

El bosque nublado se enfrenta a Caracas

Los bosques nublados del Ávila, como aquellos de otras regiones del norte de Venezuela, son lo que queda del área boscosa que surgió cuando el deshielo de la última glaciación aumentó la humedad en el planeta. Junto a la lluvia, son esenciales para preservar la biodiversidad de la cordillera y defenderla de los incendios. Pero ya Meier advertía en 1998 que varias áreas de la Cordillera de la Costa donde crecían bosques nublados “han sido transformadas en sabanas” de gramíneas y arbustos resistentes al fuego.

La destrucción de los bosques nublados genera un efecto cascada: disminuye la capacidad de la montaña para retener agua, con lo que las inundaciones en épocas de lluvia son mayores, y los ríos se secan más temprano en las de sequía.

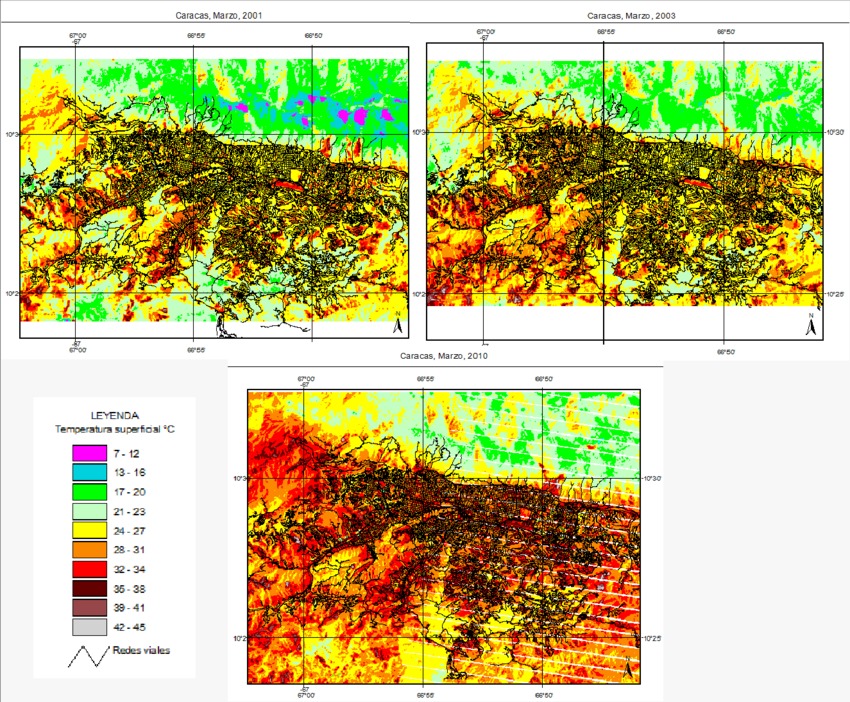

En el Ávila, los incendios y la sabanización son alimentados por el crecimiento de Caracas. Según un estudio de 2011 de Karenia Córdova —investigadora de la UCV especializada en el impacto ambiental.

En estas gráficas que son parte de la investigación de Karenia Córdova, se ve cómo las manchas de calor pasan de la urbe a la montaña

de sistemas energéticos—, Caracas ha creado, como otras urbes, una isla de calor urbano, es decir, Caracas es más caliente que las áreas rurales o suburbanas que la circundan por los materiales de construcción o por falta de áreas verdes.

Esta isla de calor urbano roza el Ávila, en especial desde las comunidades de bajos ingresos, donde el material de construcción genera más calor. “Se seca la vegetación de una manera bastante profunda, se secan los suelos”, dice Naveda, porque la isla de calor “entra al Parque Nacional y quema la vegetación de forma considerable”.

Los asentamientos humanos también son nocivos para los bosques. Dentro del parque, estos se redujeron drásticamente en los sesenta y setenta, pero los gobiernos no han tenido una continuidad sistemática para reubicar e indemnizar a quienes vivían en el área protegida, porque priorizaron los terrenos propiedad del Estado y no aquellos privados o comunales. Además, en los límites suroccidentales del Waraira Repano viven decenas de miles de personas, y desde finales de los noventa se ha descartado la posibilidad de desalojarlas. Al contrario, lo que se ha propuesto es agregar nuevos territorios protegidos por el lado este del Parque Nacional y que las áreas ya pobladas pierdan la protección legal.

Un cerro (re)hecho en democracia

La huella humana en el Ávila es tan antigua como la civilización en el valle de Caracas. Los caribes provocaban incendios para cazar y liberar terrenos para el cultivo. De hecho, escribe Meier, Alexander von Humboldt dibujó en 1799 un Ávila con el límite inferior del bosque a mayor altura que en la actualidad por la frecuencia de los incendios. En 1844, el explorador alemán Karl Moritz anotó, luego de ascender a La Silla, que “casi todos los días se pueden observar en las lomas tres o cuatro incendios”.

El verdor del Ávila que conocemos hoy también es un resultado de acciones humanas, como las del ingeniero agrónomo José Rafael García Acosta (1926-2020) —fundador del Servicio de Parques Nacionales de Venezuela y su director por treinta años—, y de su equipo de guardaparques.

Cuando la democracia incipiente le encargó la gestión de los tres parques nacionales que había en 1958 (Henri Pittier, Sierra Nevada y Guatopo), el Ávila (que sería declarado otro parque nacional en diciembre de ese año) estaba desprovisto de bosque en muchas áreas, al punto que muchas lomas estaban completamente barridas. Esto puede verse en una foto de la construcción del Círculo Militar tomada en 1953 y también en las famosas pinturas de Miguel Cabré, que al detallarse muestran un Ávila sabanizado con copas boscosas.

La tala descontrolada había comenzado a finales del siglo XIX, cuando llegaron las primeras cocinas de leña metálicas, hechas en Europa, a los hogares caraqueños.

“El Ávila se utilizó como fuente de leña por varias décadas”, dice Naveda, hasta que en los años cuarenta llegaron las cocinas de gas. “El Ávila lo devastaron”, explica el ecólogo, “lo deforestaron totalmente además de quemarlo”.

Cuando el presidente interino Edgar Sanabria decretó que el Ávila constituyera un Parque Nacional, José Rafael García Acosta propuso que su límite estuviera a una altura de 200 metros por encima de la actual, es decir, a 1.200 metros. Pero el Ministerio de Obras Públicas ordenó extenderlo hasta la Cota 1000, para limitar el crecimiento de la ciudad: así, se creó una banda de amortiguación para atacar incendios, poner tendidos eléctricos y hacer vías de acceso. Poco después, García inició un proceso de reforestación de la montaña.

Originalmente, García Acosta planificó la siembra de pequeños árboles (casi todos exóticos: pinos, casuarinas y eucaliptos), como había hecho antes en el río Macarao. Pero este sistema poco eficiente requería riego manual, que durante la sequía solo era posible en los alrededores de los pocos puestos de guardaparques. “Muchas de las siembras iniciales se perdieron”, cuenta Naveda, pero “eso era lo que decían los libros”.

Luego, basándose en los nuevos conocimientos de ecología que se desarrollaron en los sesenta y setenta, García emprendió una reforestación similar al proceso natural de sucesión ecológica, cuando unas plantas son sustituidas por otras paulatinamente hasta fortalecer un ecosistema nuevo. Comenzando en el Estribo de Duarte, eliminaron la vegetación herbácea y crearon terrazas y canales con tuberías para alimentar arbustos nativos como la tara amarilla (Oyedaea verbesinoides), cuyas flores hoy salpican la montaña.

El “Viejo García”, como era conocido, también enfrentó incendios masivos. En febrero de 1960, luego de que una mujer quemara basura en su rancho cercano a Los Palos Grandes, un incendio destruyó trescientas hectáreas, a pesar de los esfuerzos de 1.300 personas, un helicóptero antiincendios (la primera vez que se usó uno en la montaña) y dos bombarderos B-25 que viajaron desde California para rociar extintor de incendios sobre las llamas. Y luego se estableció un centro de control de incendios en Pajaritos. El propio García casi perdió la vida en otro incendio en 1964, que le dejó secuelas físicas permanentes. En aquel tiempo se unió al equipo un guardaparques cuyo nombre debe ser muy familiar para quienes hoy visitan la montaña: Juan Sabas Nieves (fallecido por una neumonía en 1972).

En esta foto de la familia García, el fundador del servicio de protección, a la izquierda, conversa junto al guardaparques Sabas Nieves en uno de los refugios que se levantaron en los 50 y 60 para cuidar del cerro

El Viejo García se retiró en 1986, dejando discípulos como Nereida Guerra, la ingeniera agrónoma a cargo del Programa de Guardabosques de la Universidad Simón Bolívar que ha intentado a pequeña escala reforestar las cuencas más importantes para Caracas. En el Ávila, los proyectos de reforestación o mantenimiento de cortafuegos financiados por el sector privado durarían hasta 1993.

Hace unos veinte años, Carmen Cecilia Castillo, presidenta de Inparques, intentó retomar la colaboración entre el sector público y el privado —incluso trabajando con García Acosta ya jubilado– y desarrolló un programa para entrenar guardaparques que fue financiado por el Banco Mundial. Pero la salida de Castillo y el fin del programa en 2003 cortaron los procesos de reforestación.

Inparques también se quema

Según Naveda, la deforestación de hoy no es tan grave como en los años treinta y cuarenta. Desde entonces, un 70 por ciento de los bosques de la vertiente sur se han reforestado. “La tasa de extracción de árboles debe ser muy baja”, explica, “Las normas del parque y la cantidad de puestos de guardaparques en la zona sur generan cierto nivel de protección”. Pero el desplome del país también ha dejado su marca en Inparques y en los bomberos forestales. “Hoy no hay la capacidad de atacar los incendios como se hacía antes”, dice.

En el período 2008-2009, cuando era planificador en Inparques, Naveda calculaba que el presupuesto era un 15 por ciento de lo que requería la institución. Para 2015, dice Naveda, era 1 por ciento. Con la inflación, menos de 0,1 por ciento.

La quiebra de Inparques ha afectado su capacidad de hacer estudios sobre la situación de todos los parques nacionales. “Tanto bomberos como guardaparques se han retirado por los bajos salarios”, dice Marlene Sifontes, secretaria del sindicato de Inparques. La reducción de personal ha obligado a traer efectivos de Monagas, Carabobo, Yaracuy y Aragua a combatir incendios en el Waraira Repano. Aunque los nuevos bomberos reciben cursos en la Universidad Nacional Experimental de Seguridad, “el curso es muy pero muy básico”, dice Sifontes.

Naveda agrega que “ha mermado la capacidad de los equipos de incendios”, y destaca que los vehículos en la estación de Pajaritos están dañados. Según Sifontes, el puesto de La Zamurera (que tenía un mirador, baños, electricidad y una zona de acampar) está abandonado, sin luz ni servicios. Las vías deterioradas en áreas como Estribo de Duarte y La Julia demoran el acceso de los bomberos a la hora de un incendio. Además, “no están las llaves del sistema hídrico”, explica Sifontes, “Deben ir al pozo más cercano y llevar los tanques portátiles para cargarlos”.

“La gestión ambiental es primordialmente preventiva —dice Sifontes—. Se está perdiendo todo el sistema de protección, este año se hicieron cortafuegos pero ya estaban los incendios en temporada”. Naveda dice que las campañas de apertura de nuevos contrafuegos —que generaban trabajo temporalmente— han cesado. Hace unos años, la gestión anterior de Inparques empezó a usar los cortafuegos para sembrar café en el parque.

Los programas de prevención de incendios —como el control de desechos sólidos o el trabajo con los municipios para evitar que se queme la basura o caiga en el parque— también se han venido a menos.

Sin embargo, este año la situación ha tenido mejoras en ciertos aspectos con una nueva gestión que Sifontes describe como con “una amplia experiencia”, y de bomberos no solo de profesión sino de vocación y servicio. Por ejemplo, a principios de año, los bomberos forestales recibieron uniformes nuevos que siguen el estándar técnico internacional.

El Ávila quemándose en abril de 2020, con el viento del este empujando las llamas sobre los bosques de su vertiente sur, al borde de la ciudad

Como José Rafael García Acosta demostró en su momento, una reforestación del Ávila —incluso reemplazando el capín melao— es posible y necesaria: “un proceso más amplio de restauración ecológica que, entre otras cosas, puede incluir la siembra de árboles nativos”, dice Vilanova, además de erradicar o reducir la cobertura del capín melao con métodos como el pastoreo de animales que se coman esta especie —como se ha hecho en California para reducir los incendios—, pero dentro del contexto regulatorio del Ávila.

En cualquier caso, hay que concebir la reforestación como mucho más que volver a sembrar. Los nuevos árboles necesitan cuidados y monitoreo por unos años para lograr resultados. Solo así se puede recuperar el sueño de Rafael García. Como dice Sifontes, “él es el héroe del Ávila”.