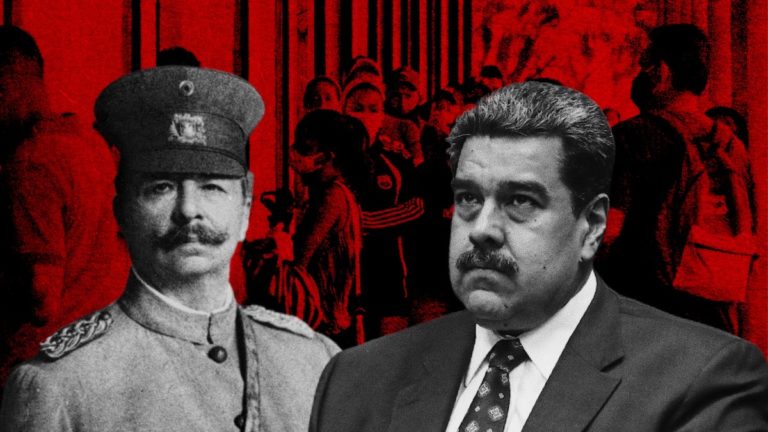

Gómez se rodeó de los mejores médicos del país. Maduro no pierde ocasión de burlarse del conocimiento

Foto: Composición por Sofía Jaimes Bareto

En apenas 48 horas, Venezuela perdió a dos de sus hoy escasos trabajadores de la salud mientras hacían frente a la pandemia en el occidente del país. Yolanda Guillén, una enfermera de El Vigía, una ciudad a 70 km de Mérida, falleció el 15 de julio por complicaciones relacionadas con el covid-19. Dos días después, Danis Montero, un residente de Anestesiología de la Universidad del Zulia, murió por la misma causa en su natal Colombia, a donde lo trasladaron desde Maracaibo.

Con ellos, el número de profesionales de la salud fallecidos a causa del covid-19 en Venezuela asciende a 22 personas, según el conteo de la ONG Médicos Unidos por Venezuela. La cifra representa poco más del 20 % de un total de 107 muertes registradas hasta el 18 de julio de 2020, cuatro meses después de que el primer caso fuese diagnosticado en el territorio nacional.

La Venezuela en la que murieron estos profesionales es pobre, dominada desde hace años por un líder cruel que se ha encargado hundir al país en una especie de oscurantismo tropical que parece imposible de permear por la modernidad. Una nación sin producción petrolera —ni de casi ningún tipo— ni recursos, y con muy pocos médicos para atender a una población cada vez más enferma y desnutrida.

Este país se parece aterradoramente al que hace más de un siglo tuvo que enfrentar otro virus letal, la influenza AH1N1. En aquel momento, la mal llamada Gripe Española llegó a la Venezuela de Juan Vicente Gómez, tras haber causado estragos en Europa y en los Estados Unidos. Entró al país por el Puerto de La Guaira en octubre de 1918 y el 17 de ese mes, un día después de que el primer enfermo hubiese sido diagnosticado, más de 500 personas en la capital reportaron síntomas sospechosos.

En cuestión de días, la enfermedad viajó por los antiguos ferrocarriles y las nuevas carreteras construidas por los presos de Gómez.

Empezaron a reportarse casos en todas las ciudades del país: desde La Vela de Coro, en Falcón, hasta Cumaná, al otro extremo del país, pasando por Maracay, el refugio predilecto del dictador, donde la enfermedad cobró la vida de su hijo Alí.

Para entonces, Venezuela contaba con un médico por cada 25.000 habitantes, es decir, poco más de 500 doctores (la mayoría radicados en Caracas) para atender a los dos millones y medio de venezolanos.

A pesar de haber sido uno de los episodios más terribles del siglo XX venezolano, el impacto del virus en Venezuela ha sido en gran parte ignorado por la historiografía nacional. Sin embargo, uno de esos presos de Gómez, José Rafael Pocaterra, escribiría años más tarde el testimonio más completo del paso de la pandemia por el país en su libro Memorias de un venezolano de la decadencia.

Cuenta Pocaterra cómo, abrumado por el creciente número de muertos en Caracas en noviembre de 1918, Gómez nombra una Junta de Socorros. Dieciocho años antes de la creación del Ministerio de Salud, esta especie de brigada epidemiológica constituida por representantes de la Iglesia y la minúscula comunidad médica venezolana, se convirtió en la principal defensa del país ante la enfermedad.

El principal asesor médico de la Junta era el doctor Luis Razetti, considerado por muchos el padre de la medicina moderna en Venezuela. Razetti, cirujano por formación, pero sanitarista y epidemiólogo por convicción, recomendó una serie de medidas las cuales, aunque guiadas más por el sentido común que por la evidencia científica, siguen siendo tan efectivas hoy como lo fueron hace cien años. Se cerraron escuelas, teatros e iglesias, se prohibieron reuniones y actos públicos, y se crearon pequeños hospitales de campaña alrededor de la ciudad de Caracas. Todo esto en una época en la que el concepto de los virus, al menos tal y como lo entendemos en la actualidad, tenía poco menos de veinte años de haberse acuñado.

Lamentablemente, aunque el país que preside es cada día más parecido a la Venezuela seudomedieval de Gómez, Nicolás Maduro no tiene a Luis Razetti a su lado, y si lo tuviera, no lo escucharía.

En mayo de este año, mientras las capitales del mundo desarrollado se ahogaban en enfermos y muertes, los hospitales venezolanos mantenían el caótico equilibrio en el que han estado funcionando durante la última década. Al borde del colapso, sí, pero por la usual desinversión e indolencia del Estado, no por el coronavirus. El 4 de mayo, Venezuela contabilizaba 361 casos —la mayor parte importados, como el gobierno repitió sin cesar— y 10 muertes.

La Academia Nacional de Ciencias, utilizando un modelo matemático desarrollado en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, advirtió que no se justificaba el optimismo de un gobierno que se jactaba de haber controlado la pandemia tras solo dos meses de cuarentena, y recomendó a las autoridades prepararse para el inevitable incremento de los casos. Diosdado Cabello, probablemente la segunda persona más poderosa del país, acusó a los autores de querer sembrar el terror con sus declaraciones y amenazó con abrir una investigación contra ellos.

Tres meses después, ya no son 10 muertos, sino 107. Los 361 casos se han convertido en más de 11.000. De diagnosticar en promedio unos 50 casos a la semana cuando la Academia emitió el informe, entre el 7 y el 14 de julio Venezuela registró 2.296 contagios nuevos. Cabello por su parte, ahora monta fotos en su cuenta de Twitter de la estatuilla de José Gregorio Hernández que le obsequió Maduro, mientras se recupera de la enfermedad en su hogar, un lujo del que no gozan la mayoría de los venezolanos con la enfermedad.

La magnitud de la pandemia en Venezuela todavía es pequeña si se la compara con otros países de la región, pero la fragilidad de la red hospitalaria y la falta de una respuesta efectiva por parte del régimen de Maduro dibujan un panorama desalentador.

Ante el reciente aumento de casos, el gobierno decidió responder a la emergencia de la misma forma en que responde ante cualquier amenaza: reprimiendo e intimidando a los más vulnerables.

La retórica de Maduro se ensaña otra vez con una vieja víctima: los venezolanos.

Esta vez, los que huyeron de la interminable crisis y ahora se ven obligados a volver a una realidad aún más hostil que la abandonada antes.

A quienes cruzan la frontera de regreso a Venezuela, los obligan a guardar cuarentenas en campamentos donde las inexistentes medidas de higiene no hacen sino maximizar las probabilidades de infectarse y propagar la enfermedad. “Bioterroristas” llama el régimen a quienes, para evitar este protocolo, deciden cruzar los miles de pasos clandestinos que conectan Venezuela con Colombia, y Maduro ha pedido a sus familiares y vecinos denunciarlos ante las autoridades. A algunos pacientes sospechosos los mandan a centros de vigilancia improvisados, donde esperan los resultados de las pruebas diagnósticas en condiciones igual de precarias a las que padecen los migrantes retornados.

Estas medidas, lejos de ayudar a controlar la pandemia, hacen que cualquier persona con síntomas se lo piense muy bien antes de solicitar una prueba para covid-19, que solo pueden realizar las instituciones autorizadas por el gobierno. Como los presos de Gómez hace cien años, el estado Venezolano ha convertido a los pacientes con coronavirus en reclusos de la decadencia: enfermos que le temen más al Estado que a la propia enfermedad.

Más allá de eso, ni las más elementales fallas de la red hospitalaria venezolana han sido corregidas, desaprovechando la lenta evolución de la pandemia y la temprana imposición de una cuarentena, cuyo único resultado ha sido deteriorar aún más la ya agonizante economía.

El 30 de diciembre de 1918, Gómez decretaba el fin de la pandemia, como si el virus fuera otro enemigo más al que los chácharos —como llamaban en Caracas a su policía privada— pudiesen obligar a cumplir las órdenes del Benemérito. La enfermedad continuó matando venezolanos en el interior del país al menos un año más, para sumar un total que supera las 23.000 víctimas, casi el 1 % de la población nacional para entonces. Gómez seguiría al mando de Venezuela durante otros 17 años.

Es imposible estimar con seguridad el daño que la pandemia producirá en el país. Lo único seguro es que pasarán los años y el covid-19 se convertirá en otra crisis más en la aparentemente interminable lista de desgracias que nos han tocado vivir a los venezolanos.

Mientras tanto, solo queda esperar que si alguien lee estas líneas en cien años, encuentre por fin en ellas una Venezuela irreconocible y distante, no un país en el que el tiempo corre pero poco cambia.