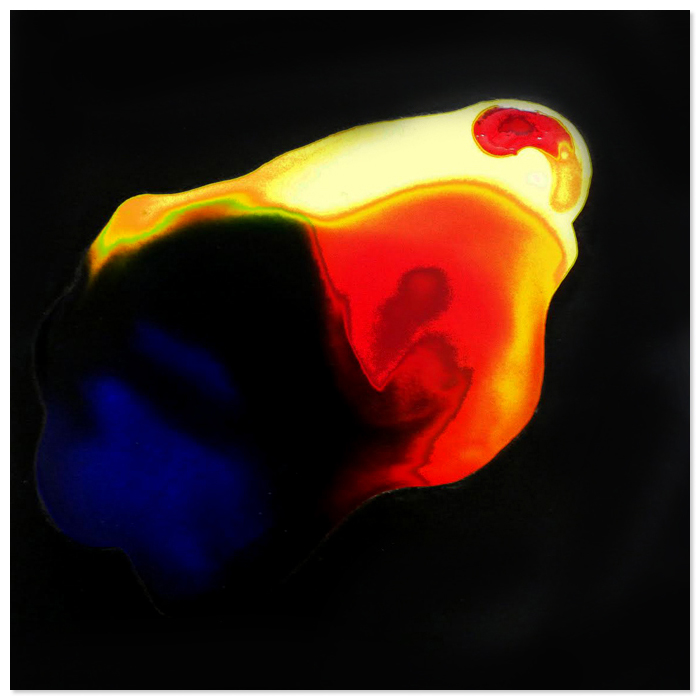

Ricardo Benaim, de la serie Píxeles

Foto: Daniel Benaim, GBG ARTS

Somos una separación viva, sí. Y además cambiante.

La cuerda que une a los de adentro con los de afuera no deja de estirarse y con eso produce nuevas notas cuando la tocamos con la yema del dedo como a los bordones de un arpa.

“¿Y tu viejo cómo está?”, le pregunto a una amiga. Su papá está en Venezuela; ella vive afuera hace varios años. “Más chocho, más ido y más sordo”, responde. “Por WhatsApp casi no puedo hablar con él por culpa de la internet de allá, y si lo llamo por teléfono no me escucha. En el mejor de los casos, cuando logro una llamada de video, lo puedo ver, pero ya no hablamos, porque no me oye”. Lo mismo pasaría si ella estuviera en Venezuela: su padre está muy mayor, casi ha perdido la audición y no la escucharía tampoco, ni teniéndola enfrente. Pero que mi amiga ya no pueda sostener una conversación con su papá agrega una capa más a la separación entre ambos.

Es una idea insoportable, pero me parece que hay que aceptarla: los de adentro y los de afuera empezamos a estar más lejos, en muchos sentidos que no dejan de multiplicarse.

Ahí está una pared, una división entre unos y otros, y ni siquiera los dispositivos o los eventuales reencuentros alcanzan a abrir del todo las compuertas entre aquel mundo y el nuestro.

A mí mismo me ha pasado; en una visita a Venezuela me enteré de un montón de cosas importantes que los míos no habían querido contarme por teléfono. Por mucho que intentamos acostumbrarnos a mantener la misma conexión a través de las pantallas, la distancia sigue ahí. No solo por su dimensión espacial, su pila de kilómetros, y su dimensión temporal, la diferencia horaria o los efectos del tiempo sin verse; también nos distanciamos por otras dimensiones que no conocíamos, una mecánica de la dispersión cuyas variables poco a poco empezamos a descubrir.

Hay amigos cercanos que también se fueron y de pronto suspendieron el contacto sin que yo sepa por qué: simplemente dejaron de responder mensajes. He hecho otros nuevos dentro de la diáspora, pero que también son remotos, gente a la que nunca he visto en persona, ni en Venezuela ni fuera de ella, pero que gracias a vínculos comunes ahora los tengo entre mis afectos. Algunas amistades se rompieron cuando anuncié que me iba y he sido incapaz de reconstruirlas, pero he podido rehacer otras que resucitaron en la separación luego de apagarse en la cercanía. He ido ganando y perdiendo gente y muchas veces ignoro cómo pasa eso, y por qué.

Afuera, el tiempo y el espacio se comportan de maneras diferentes a como lo hacían durante tu vida anterior en Venezuela. Ya no puedes medir con cifras quién está más lejos o más cerca. Tampoco contar los años basta para determinar la antigüedad de cada destello del pasado: ciertos recuerdos de cinco años atrás se deterioran como si fueran de siglos. La emigración distorsiona las leyes de la física. Es todo alucinante y un poco incomprensible, como las últimas secuencias de 2001 A Space Odyssey de Kubrick.

Debe ser también porque nuestra migración no es cualquier cosa. Sus magnitudes han sido las de un Big Bang. Lo mismo cabe esperar de sus efectos.

Todo el que emprende el largo y azaroso viaje de la migración —que te cambia como persona, que siempre te somete a toda clase de sorpresas, que te arroja a orillas inesperadas— se convertirá en otra persona más rápida e imprevisiblemente de lo que espera y de lo que hubiera pasado en lugar de origen. Todos cambiamos, queramos o no, a medida que vivimos, pero ese cambio se dispara si nos mudamos de ciudad o de país o de continente. Así que irse implica siempre, en cualquier contexto, que te harás otra persona más pronto que tarde, y por tanto irás dejando de tener cosas en común con quienes te rodeaban en tu mundo anterior.

Pero la cosa con Venezuela es que el lugar de origen también está cambiando, y no precisamente para bien. Cambia la economía, pasó de la escasez a la hiperinflación y de ahí a una dolarización espontánea que profundiza la feroz desigualdad. Cambia la política, hubo el tránsito a la dictadura, el resurgimiento de la esperanza democrática, el contraataque represivo y una aparente calma chicha. Cambian el crimen y la vida cotidiana. Cambian las personas que están dentro.

Así que quienes nos fuimos no dejamos de cambiar, y nuestros cambios se afianzan a medida que nos establecemos en otro sitio y nuestros chamos empiezan a crecer en otras lenguas y costumbres. Y los que se quedaron también están cambiando, porque la incesante transformación de su entorno los obliga.

Otra persona muy cercana a mí me comenta su sensación de que tiene “conversaciones paralelas” con su familia o sus panas en Venezuela. “Les hablo de una cosa de mi vida aquí y ellos me responden con otra de su vida allá que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo”, me explica, “y terminan siendo dos monólogos: yo hablo de algo que ellos no pueden comprender, y ellos de algo que no puedo comprender yo. No es una conversación verdadera, porque no estamos intercambiando nada; solo estamos avanzando en nuestros dos monólogos simultáneos, por turnos”.

Mundos que se ven pero ya no se escuchan, como mi amiga y su papá aunque por otros motivos. Dimensiones paralelas.

Lanzamos preguntas o damos consejos desde acá que allá no tienen respuesta o sentido, que no significan nada en aquella realidad; por ejemplo, para cosas como por qué no buscar otra fuente de ingresos. Hay alternativas o soluciones que allá simplemente no existen o son demasiado difíciles de alcanzar.

Nos cuentan cosas desde adentro que no podemos comprender del todo, ni valorar, porque viviendo en una inflación de dos por ciento anual no captamos por completo qué significa levantarte cada día y saber que lo que compraste en la noche cuesta mucho más en la mañana, y porque uno se acostumbra demasiado rápido a tener todo el tiempo agua, luz, internet, comida.

Las dimensiones de la separación son muchas, y unas cuantas de ellas son irreversibles.

No nos queda otra que vivir con eso. Y tratar de taladrar, en el vacío que se extiende entre aquel adentro y este afuera, un túnel de luz, de significados compartidos, de cariño y de memoria, gracias al cual sigamos, al menos un poco, todavía juntos.