Con todas sus transformaciones y problemas, el bulevar de Sabana Grande preserva su centralidad como espacio de ciudadanía que puede ser mejor

Foto: ©Vicente Quintero, con Licencia Commons 3.0. QuinteroP

En 1983 los caraqueños descubrimos una nueva ciudad, sin advertir lo que vivíamos ni cuánto nos marcaría.

Por el bicentenario de Bolívar se inauguraron edificaciones cívicas y culturales en número solo comparable al que cien años antes, queriendo emular la metrópolis que añoraba, construyó Guzmán Blanco. Pero la Plaza Bicentenario, el Foro Libertador, el Complejo Cultural Teresa Carreño, el Ateneo de Caracas o la Torre Este de Parque Central no buscaban imitar otra ciudad, sino interpretar esta de modos diversos que expresaran físicamente el regocijo democrático que celebraba el país.

Procurábamos la paz desde el Grupo de Contadora, denunciábamos el Apartheid premiando a Nelson Mandela y terminando el año y por cuarta vez consecutiva, el candidato opositor ganaría las elecciones. Circulaban los primeros libros de poetas de Tráfico y Guaire, la cartelera teatral y cinematográfica era animada y los premios nacionales a Marisol Escobar y Ana Julia Rojas confirmaban la presencia femenina en una escena que reseñaban las páginas culturales de todos los periódicos y varias revistas. Además, el retorno de los primeros becarios de Fundayacucho ampliaba las opciones intelectuales, sociales, visuales y hasta gastronómicas.

No faltaban las insatisfacciones. Como sabríamos después, en 1982 unos oficiales jóvenes habían jurado bajo un árbol histórico un proyecto confuso pero altisonante. Pero el país y sus ciudades recuerdan 1983 por el Viernes Negro y el Metro de Caracas.

∗

El 18 de febrero de 1983 ocurrió un hecho nacional con efectos urbanos. Como algunos afirmaban, muchos negaban y algunos aún disputan, se hizo evidente que un país incapaz de sostener su crecimiento o garantizar equidad no es un país rico, sino uno que, estacionalmente y por azar, no por esfuerzo, recibe dinero en montos tan obscenos como la voracidad con que se roba y despilfarra. La crisis bancaria de 1994 y la depauperación actual demuestran que aquel campanazo no generó las rectificaciones necesarias. Quizá otro asunto; o ni tanto…

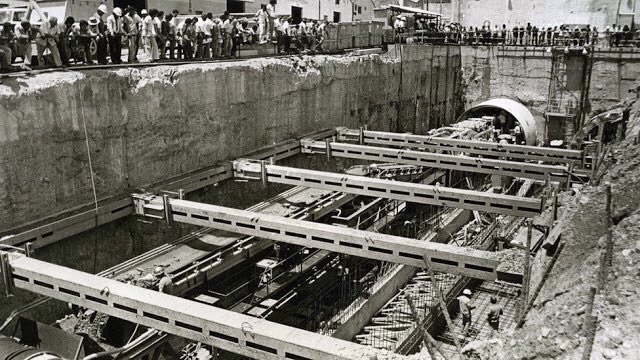

El 2 de enero de 1983 abrió el Metro de Caracas, un hecho urbano de impacto nacional. Habíamos seguido por meses el avance de las topas excavando la ciudad y recorrer sus entrañas fue revelador. Confirmamos la vigencia de nuestro repertorio interior de imágenes urbanas cuando al oír “Estación Capitolio” evocamos la cúpula dorada. Unos años después, fue el esplendor natural, cuando la voz oculta decía “Estación Parque del Este”. Entre Caño Amarillo y Agua Salud, ese hiato en que el subterráneo se convierte en elevado, vimos la avenida Sucre, el 23 de enero y Lídice como paisajes de una intensidad antes escondida.

Como chiquillos en un parque de atracciones, íbamos y veníamos entre La Hoyada y ProPatria sin más objeto que disfrutar la eficacia del servicio y una modernidad que pensábamos nos definía.

Al dejar, finalmente, los vagones y salir a la calle, algunos lugares que creíamos conocer nos lucían renovados y nos eran amables otros que habíamos considerado peligrosos. El equipo de diseño del Metro de Caracas, coordinado por Max Pedemonte (Premio Nacional de Arquitectura por ese trabajo), supo sumar al esfuerzo infraestructural una comprensión estructural de lo urbano. Se ampliaron aceras, se crearon paseos y plazas en una operación que celebraba lo ciudadano y lo ofrecía a todos para el ejercicio democrático.

Desde 1953, treinta años antes, el Gran Café venía mostrando la ciudad como un evento para verse y ser visto. Sus terrazas y las que las siguieron, las librerías Suma y Cruz del Sur, la frutería de los chinos, los recortes de Savoy y los antros en el Callejón de la Puñalada animaron ese enclave en el que, como en la célebre fotografía de Tito Caula, confluían ritmos variados y, al toparnos y hasta compartir con figuras nacionales y continentales, nos sentíamos cosmopolitas.

En el otro extremo de esa calle y desde 1968, el Centro Comercial Chacaíto reformulaba el deambular citadino. Sus galerías, como atajos y entre vitrinas, evocaban calles y, años más tarde, con los juegos y fuegos de la Fura del Baus, hicimos plaza pública sus estacionamientos, durante uno de aquellos festivales de teatro en que, como zapeando, visitábamos mundos y emociones cabalgando el Metro hasta la medianoche.

Y es que el Metro inició también un proceso, parcial pero decidido, de superación de barreras urbanas y humanas. Nos acercó a Catia y a Petare y logró que ellas se adueñaran de lugares que antes las negaban. Sabana Grande se convirtió en el nuevo centro urbano, paradójicamente elongado, y como foro metropolitano durante el día y reducto lúdico en la noche, marcó una ciudad que iba haciendo más fluida, mixta y entrelazada, y así demostró que la diversidad no es una adversidad sino una oportunidad.

En sus entradas, torniquetes, andenes y vagones confluíamos estudiantes, funcionarios, empleados, profesionales, obreros y hasta diputados que, al llegar a la calle, compartíamos aceras, bancos, cafeterías y colas de Metrobús.

Aunque viniéramos de lugares diversos, buscáramos destinos diferentes y nos movieran apremios distintos, la ciudad que nos constituía construía convivencia a través de ese servicio de Metro que era, también y puede que principalmente, una escuela de civilidad.

Sería falaz y necio obviar las inequidades que se expresarían tan dramáticamente en febrero de 1989. Tanto como negar que el Metro no solo mejoró la movilidad en una ciudad congestionada, sino que indujo una mayor capilaridad urbana y, también, quizá sobre todo, una mejor urbanidad, como otra dimensión del llamado “efecto Metro” cuyo impacto en el comportamiento cotidiano, subterráneo y citadino aún falta evaluar.

∗

En la aparente magia de ese proceso operaba la más elemental reciprocidad: sentirse respetados por algo bien hecho y eficiente impone un respeto similar, tanto hacia la obra como hacia quienes la comparten con nosotros.

Esta puede ser la lección más contundente que ofrece esa parte de nuestra historia muy reciente que hoy suena distante, y una que ofrece pistas sólidas para formular un Plan Ciudad: la calidad y claridad de lo que hace la ciudad, sus espacios, servicios y edificios, impactan directamente la legibilidad de lo que la ciudad hace: referencias, interrelaciones y urbanidad. La realidad física de la ciudad, es decir, su operatividad, construye y constituye su realidad metafísica, o sea, su propósito.

Hay artefactos que, alojando seres y sus actividades, hacen la ciudad. Otras especies realizan cosas parecidas. La particularidad humana es que, a partir de esos recursos para facilitar su habitabilidad, la ciudad hace ciudadanía.

En este y muchos sentidos, la importancia de la ciudadanía no es existencia como concepto abstracto sino su amplitud como vivencia concreta. Más allá de su dimensión legal que debe ser garantizada por una institucionalidad eficaz, importa y nos impacta porque es una experiencia social y una presencia emocional. Concebida y ejercida como valor, la ciudadanía trasciende la contigüidad meramente utilitaria entre individuos y descubre la dimensión colectiva de lo que entre todos hacemos y nos hace a todos.

No se trata de hechos heroicos, hazañas u osadías, sino del ejercicio cotidiano del respeto necesario para la convivencia. Hemos desdeñado demasiadas veces la necesidad de ese respeto, quizá porque, de puro obvio, lo creemos garantizado. Al hacerlo relativizamos la gravedad de comerse una luz, echar un papel al piso, colearse o aprovechar un “contacto”, pequeñas pero no intrascendentes violaciones que, como prueba la historia reciente, se acumulan hasta ir desmantelando la nación desde la corrosión de sus piezas más sencillas, con alarmante anuencia de todos. Aunque este desmontaje suele ser alentado por regímenes totalitarios que de la dilución de lo ciudadano obtienen una especie de patente de corso para atentar contra las libertades civiles, pueden ejecutarlo porque cuentan con la incauta e inculta complicidad de quienes, invocando el libre albedrío, cuestionan las regulaciones sin notar que lo que favorezca la armonía colectiva da fundamento real a la verdadera individualidad. Esta no existe aislada y en solitario sino sólo en la continua y frecuentemente compleja relación con el otro que fortalece la identidad propia y social y nos hace parte del nos-otros.

Por eso sería ingenuo y hasta cínico no relacionar el desvanecimiento cívico actual con el persistente descoyuntamiento institucional que lo acompaña. Si los tres días del Caracazo evidenciaron cómo el desengaño no procesado del Viernes Negro liquidó la “ilusión de armonía”, los veinti-ya-demasiados años del Psuvazo vienen alentando la eliminación de aquella “ilusión de ciudadanía” y todo lo que ella, por democrática y permeable, ofrecía: sin duda una amenaza a cualquier pretensión hegemónica.

∗

Casi cuarenta años más tarde y sin dolientes, al parecer, la Plaza Bicentenario está cerrada; la Biblioteca Nacional y sus colecciones están en riesgo; se redujo el Teresa Carreño a sala de eventos del partido oficial; no hay actividad cultural en lo que fue el Ateneo; solo se ve otro sable colosal como señal de recuperación de la Torre Este de Parque Central tras el incendio de 2004; el funcionamiento y mantenimiento de las estaciones, vagones y vías del Metro es tan lamentable como la procaz agresión contra sus superficies en concreto, pintadas quizá para confirmar la renuncia a limpiarlas y mantenerlas; los colores y paraguas para “poner bonito” el casco central serán obras más cosméticas que estratégicas mientras no se provean pavimentos que garanticen accesibilidad segura y plena; Sabana Grande está otra vez invadida de buhoneros, sus vitrinas sustituidas por portones ciegos, su jerarquía reducida y su noche cancelada; Chacaíto está enrejado y preterido por malls con ficciones de espacio público que “se reservan el derecho de admisión” y una estética tan ajena y uniforme como el olor a cinnamon rolls; y se promueven guetos urbanos que, con los boatos y vacíos de las burbujas de “pax bodegónica”, fomentan más exclusión.

No es que “éramos felices y no lo sabíamos” ni que “esto se lo llevó quien lo trajo”. Entender que el propósito de construir ciudades es constituir ciudadanía nos reclama haber tolerado y hasta favorecido la destrucción de la estructura física de lo urbano y de su propósito metafísico, la urbanidad.

Ahora —cuando quiera que sea ese “ahora”— toca actuar. No para reeditar un pasado gestado en condiciones y para realidades distintas, sino para formular nuevos presentes, sabiendo que la labor será exigente, pero no imposible.

Serán necesarios muchos actos de contrición, propósitos de enmienda, reflexiones arduas, sacrificios duros y acuerdos reales para concebir e implementar estrategias y programas efectivos. No será fácil. Pero podremos convertir la dificultad en oportunidad si, sin temores ni temeridades, nuestras opciones no repiten convenciones a las que, en nuestra desazón, nos aferramos, repitiéndolas como si fueran dogmas.

Recordar el ejercicio de aquella ciudad más permeable, fluida y espontánea que conocimos y ejercimos debe demostrarnos el valor de la diversidad y la interacción para comprender la vida. Hacerlo nos permitirá también comprendernos a nosotros mismos en las potencialidades, contradicciones y esperanzas que ofrecen la convivencia y la civilidad, que no se imponen o se acatan sino que se asumen y se avivan, para desarrollar las virtudes que construyen. Y también la dimensión didáctica de todo lo que hacemos para hacer lo que somos y modelar lo que podemos ser al ejercer cotidianamente la convivencia civilizada como recurso ciudadano.

La construcción del Metro era considerada una molestia por una ciudadanía que no imaginaba los beneficios que traería su inauguración

Necesitamos ordenar territorios sin cerrarlos, clarificar rutas sin imponerlas, escuchar una ciudad que nos hable, promover interacciones libres de miedos y construir urbanidad y civilidad para impulsar la ciudadanía. En su momento, la realidad envió suficientes señales sobre el deterioro político que, al desatenderse, causó su colapso. También envió y sigue enviando otras sobre fracturas urbanas que, de haberse advertido y atendido, habrían prevenido esta disolución. En uno y otro caso, superar lo que nos trajo exigirá construir más que restituir, atreverse más que guarecerse, proponer más que repetir, pues la nostalgia deforma y paraliza. La ciudad es siempre un reto y la construcción de la ciudadanía un proceso, ya lo he dicho, siempre en gerundio y permanentemente en plural.

Y si la gran tarea pendiente es construir espacios de y para la ciudadanía ¿cuál es el espacio de la ciudad?

Esta es la sexta entrega de la serie Notas Preliminares para un Plan Ciudad