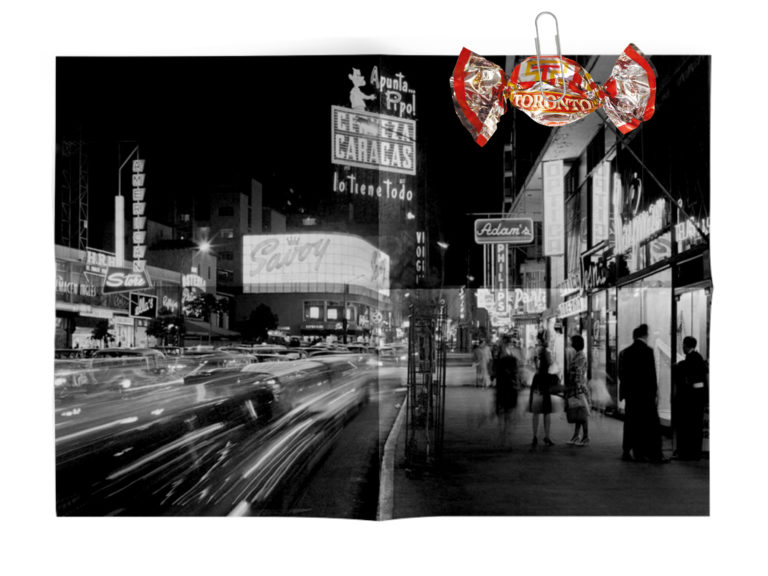

"Una imagen perfecta de la ilusión de lo que yo creí que era mi país y sería mi vida"

Foto: Composición de Sofía Jaimes sobre una fotografía de Tito Caula

Yo no sé qué edad tenían ustedes cuando se enteraron ni quién se los contó. Pero para mí (e intuyo que para varios venezolanos), Toronto no era un lugar. Ninguna ciudad de Canadá, ningún indicador de calidad de vida, ninguna CN Tower. Toronto es un chocolatico. Uno que viene envuelto en un papelito rojo y plateado y que cuando uno lo ve, empieza a salivar inevitablemente. Un regalo que, cuando viene de a uno se agradece, pero cuando viene de a más de uno (una bolsa, una caja, una lata) es sinónimo de amor o de Navidad. Una cosa que uno encaleta, porque no quiere compartir y, sobre todo, no quiere que se le acabe nunca.

Todavía hoy, viviendo en Canadá, me pasa. Alguien nombra a Toronto (la capital de Ontario) y yo asiento, hago que sé de qué me están hablando. Pero inevitablemente me antojo de un Toronto y me cuesta concentrarme y seguir la conversa, porque estoy pensando en chocolate.

Destapar un Toronto es muchas cosas. Primero están las dimensiones. En tu imaginación, los Torontos siempre eran más grandes antes. “Puro papel, estos bichos están cada vez más chiquitos”. Dudo que sea así en verdad. Lo que pasa es que uno siempre quiere más y uno tiene el recuerdo de medio atragantarse cuando, de niño, se metía esa pelota de chocolate en la boca, rápido, sin pensarlo mucho. Y cerraba los ojos. Porque los Torontos se comen con los ojos cerrados, obvio.

Después viene el sabor. Un cachetón de dulce y enseguida el gusto incomparable del chocolate de leche. Ese que nos acompañó durante la infancia, con las rodillas peladas y las sienes sudadas al regreso del parque. Clavas el diente y encuentras el magma de avellana. Ese fruto seco que en tu infancia, de otro modo, quedaba confinado exclusivamente en la mesa navideña. Al final, es ese bolo alimenticio que se forma en tu boca mientras masticas, se te inundan los sentidos y solo puedes pensar en un descriptor para lo que estás saboreando: Venezuela.

Sí, yo sé que chocolate con avellana no es Venezuela. Es Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, Francia. Es Austria, claro, de donde nos llegó la maravilla, gracias a los hermanos Rodolfo, Roberto y Fernando Beer, que montaron la fábrica junto con John Miller, en 1941. Pero a mí se me quedó ese slogan de Savoy para toda la vida: “Sabor venezolano”. Los Torontos los crearon gracias a Ernst Weitz, un confitero polaco que llegó a Venezuela huyendo de los nazis y colaboró en el difícil proceso de crear esa esfera de sabores, hace ya 70 años.

Y aunque a estas alturas prefiero el chocolate oscuro y he probado mil versiones del chocolate con avellana más ricas, más elaboradas, más refinadas o convincentes, a mí me sigue pareciendo que un Toronto sabe a Venezuela.

Tengo muchos recuerdos asociados a esta chuchería. Uno de ellos me lleva a una noche ochentosa en Plaza Venezuela. Estoy con mis abuelos, Pepe y Belén, que me han llevado a pasear en el Maverick verde, en el que tantas veces me dormí atravesada en el asiento de atrás. Esa noche, sin embargo, estoy bien despierta, viendo las luces de la ciudad. Mis papás casi no me llevan a pasear de noche, así que para mí todo esto es nuevo y mágico. Tendré unos cinco o seis años, la edad que tiene ahora mi hija.

Pepe estaciona el carro en la Plaza y nos bajamos. Caminamos por allí. Mi abuelo hace de guía, mientras Belén insiste en que me ponga un suéter, así sea sobre los hombros, como lo lleva ella, porque “está haciendo fresco”. Pepe me va mostrando uno a uno los hitos: la fuente, las torres aledañas, el paisaje nocturno. Le pregunto por los avisos de neón. Me explica, como hace con casi todo lo que existe en el mundo hasta entonces, cómo funcionan.

“El Mundo lo dice antes”, “La Previsora”, “Coca-Cola”. Como todavía no sé leer, él los lee para mí. Me antojo de algo que venden en un carrito, pero mi abuela, que no va a ceder ante la potencial exposición a las amebas caraqueñas, me revela que más tarde vamos a ir a un sitio y que allí comeremos algo rico. Entonces dice “vamos” (ella no era de preguntar, sino de decir) y yo no me quiero ir, pero mi abuelo me asegura que lo que viene me va a gustar. Y ella hace un gesto que solo ella sabe hacer, como un bailecito, que siempre augura cosas buenas, así que no me resisto más y vamos.

Regresamos al Maverick y Pepe avanza hasta otro estacionamiento. Nos bajamos y caminamos por una calle llena de luces y comercios. El Boulevard de Sabana Grande. Una vaca sagrada de la memoria caraqueña que hemos visto morir y renacer varias veces y que guardamos la esperanza de recuperar algún día. Quién sabe cuándo.

Llegamos finalmente a un local con otro letrero de neón inmenso, imponente, que mi abuelo no tiene que leer porque yo logro identificar rápidamente, con su coronita sobre la “v”: Savoy. Es la tienda de la marca de chocolates que tanto me gustan, la casa del Toronto, el Cri-Cri y el chocolate “de taza”, que mi papá y mi abuela compran para preparar postres, pero mi mamá y yo nos robamos para comérnoslo así, porque es sencillamente delicioso y mejor pájaro en mano que cien volando.

Mi abuela se acerca al mostrador de madera y pide varias cosas, mientras yo contemplo todo como si estuviera en Tiffany’s. Huele divino y me cuesta contenerme ante toda esa maravilla. En las vitrinas hay latas de Carlton chiquiticos, chocolates en cajas de regalo, cosas que ni siquiera sé qué son, pero las quiero.

Mi abuela me pregunta qué voy a pedir, pero necesito ayuda para decidirme. Torontos, sugiere Pepe. Sí, “pero una lata, abuelita”. Nunca he tenido una lata de Torontos para mí sola. Ella accede con la misma condición que todo adulto pone en una situación como esa: “Pero no te los vas a comer todos de una vez”. La abrazo como siempre hago y ella se deja querer, con su olor a perfume y su eterno suéter para enfrentar el fresco caraqueño. Si hubiéramos sabido entonces que la nieta viviría el invierno montrealés… Seguramente nos hubiéramos reído las dos.

A menudo me pregunto por qué guardo con tanta nitidez el recuerdo de esa noche. Es uno de los momentos de mi niñez a los que más he regresado de adulta. Una imagen perfecta de la ilusión de lo que yo creí que era mi país y sería mi vida. Como para meter en el pensieve de Dumbledore y volver en esos días en los que la nostalgia y la realidad te hacen carraspear.

Seguramente tenga que ver el hecho de que en esta memoria confluyen varias de mis cosas favoritas. Las luces de Caracas, Sabana Grande, el Maverick verde, el enciclopedismo de Pepe y el consentimiento comedido de Belén. Y el chocolate, claro. El Toronto, específicamente. Porque Toronto no es un lugar. Es un chocolate que recubre una avellana y encierra en ella demasiados recuerdos.